あおぞら銀行人事が語る「あおぞら銀行らしさ」とは?

17,922 views

最終更新日:2023年09月28日

皆さんは、「あおぞら銀行」という銀行をご存じでしょうか。

昨今、日銀のマイナス金利政策の影響を受け、多くの銀行は収益が伸び悩んでいます。

大手銀行の普通預金の金利は軒並み0.001%周辺となっており、100万円を1年間預けても10円玉一つしかもらえない時代です。

そんな超低金利の時代の中、「あおぞら銀行」はひときわ目立って高い金利を実現しています。具体的には、普通預金・定期預金どちらも年0.2%と高金利を誇り、普通預金の金利に関しては大手銀行の200倍になります。

このように高金利を実現しているあおぞら銀行は1957年に設立され、国内だけではなく海外展開もしていますが、店舗は国内に20店舗しかないため知名度は決して高くありません。

しかし、ここ最近就活生からの人気が急上昇中であり、実際に東洋経済の「2022年卒就職したい会社」というランキングにおいては総合33位を獲得しています。

また、キャリタス就活の「2022卒の学生が選んだ金融業界注目企業TOP30」にもランクインしています。

そこで今回は、就活生から注目を集めているあおぞら銀行の実態について調査すべく、人事部の岡野さんに直接インタビューしてみました。

あおぞら銀行の選考に応募しており(応募する予定があり)、同行の企業研究を深めたい方におすすめの記事となっています。

平均預金額500万円。富裕層に特化した満足度No.1の銀行

____本日はよろしくお願いします。

あおぞら銀行は国内支店も20本支店且つ主要都市のみで経営しており、大規模な展開はしていないように見受けられますが、過去5年の収益を見ると非常に安定した収益を上げ続けていることが見て取れます。安定した収益を上げ続けられている要因についてお伺いさせて下さい。

岡野:あおぞら銀行は、すべての銀行業務を手あたり次第でこなす戦略は取っておりません。

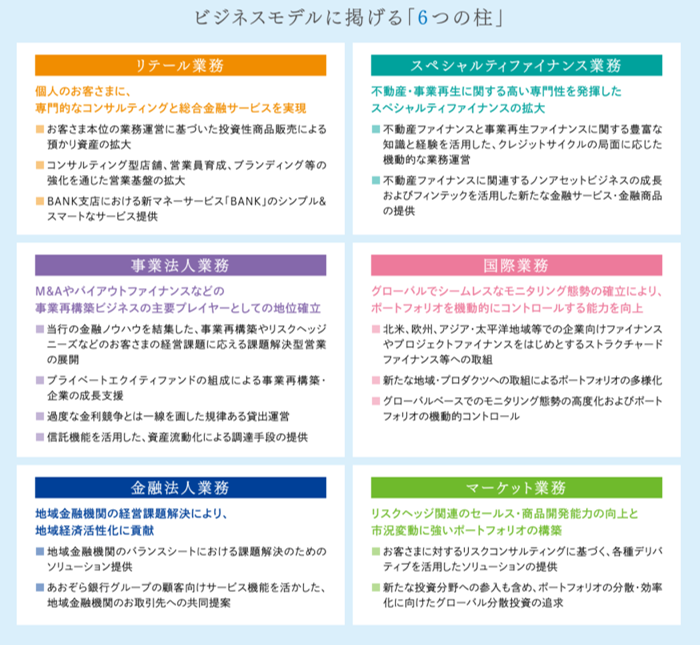

得意とするビジネスを「6つの柱」として選定し、6つの柱それぞれが専門性の高い金融サービスを提案することで、効率的に収益を上げています。

その柱の1つが「富裕層に特化した資産運用コンサルティング」です。お客さまの平均預金額は約500万円で、これは全国銀行平均の60万円を大きく引き離しています。

こうした高い平均預金額を誇る理由として、シニア世代の富裕層のお客さまに対しての、親身な資産運用コンサルティングに特化している点が挙げられます。

このようなシニア層へのアプローチを目的としているため、店舗は一般的な銀行らしくないつくりをしており、支店も各地方の1番都心部に設置しています。

こうした店舗戦略が功を奏し、2021年の日経ヴェリタスの調査では、"顧客満足度総合ランキング"第5位(エリア別顧客満足度※首都圏1位)を獲得しました。この結果を見ても、当行が多くのお客様に満足頂いていると自負しております。

____ターゲットや業務を絞って事業展開をしているからこそ、お客様からの信頼を得ることができ、髙い満足度に繋がっているということなんですね。

ところで、先日の日経新聞の朝刊であおぞら銀行は通帳を廃止するとのニュースを見ました。こちらはどういった意図があるのでしょうか?

岡野:窓口での現金の取り扱いは2021年1月で終了しており、2021年2月からは新規口座を開設するお客様の通帳の発行を取りやめます。

通帳廃止の目的は、紙や事務負担コストを軽くし、資産運用相談に特化したより高度な金融コンサルティングを実現するためです。

金融コンサルティングをさらに多くの方に届けるべく、近年は店舗や窓口を持たない口座“BANK”等により若い世代にもアプローチしています。

普通預金は金利年0.2%で国内銀行では業界No.1となっており、多くのお客さまから大好評で多くの口座開設をしていただいています。

→あおぞら銀行は注力する業務を明確化し、専門性の高い金融サービスを提供する「選択と集中」を進めることで、他の金融機関との差別化を図ってきました。その独自性は、長年の業務の中で培ってきたノウハウと柔軟な発想を駆使して生まれたビジネスモデル「6つの柱」に集約されます。

____通帳の廃止にはそのような意図があったのですね。一般的な銀行グループは”入出金や税金の支払いなどの事務手続きを中心とした窓口業務や消費者金融業などのあらゆる業務を行っている”というイメージがありますが、あおぞら銀行の店舗では資産運用コンサルティングを中心としており、消費者金融業をやらない(=選択と集中を進めている)ということで、この辺りの働き方の違いが他行との差別化になりそうですね。

スペシャリストが多数在籍。不動産に強みを持っている銀行

____あおぞら銀行は1957年の設立以来、不動産に強みを持っていると伺いました。こちらを具体的に教えていただきたいです。

岡野:あおぞら銀行は日本不動産銀行を前身としている経緯から、不動産に強みを持っています。

長年トッププレイヤーとして不動産ファイナンスを推進しており、法人営業グループとは別に「不動産」関連の営業部が集まっているグループがあります。

部内には不動産ファイナンスのスペシャリストと呼ばれる方々も多く、非常に専門性の高いソリューションを提供できる環境があります。

→スペシャルティファイナンス業務では、さまざまな資産を裏付け、あるいは担保とするファイナンスを提供しています。特に不動産ファイナンスと事業再生ビジネスは当行が強みを有する業務で、重点分野として積極的に取り組んでいます。対象とする資産としては、安定的・優良アセットから再生途上にある企業向け投資等までカバーしており、お客さまのニーズに合った、さまざまな金融サービスを提供しています。

____ちなみに他行と異なる点はどのようなところにありますか?

岡野:他行と異なる点は2点あります。

1点目は、よりリターンの高い不動産エクイティ投資(ローンではなく投資)を行っている点です。当行の創業期より積み重ねてきた経験や業界ネットワークを活かし、果敢なリスクテイクとリターンの追求にこだわっています。

具体的には、北米、ヨーロッパのオフィスビルを対象に手掛けている、エクイティ投資などが挙げられます。専門性が高く、ユニークな金融サービスの運用や調達を強みとして、お客様に提供しています。

なお、個人向けの投資用マンションや投資用アパートの購入を目的とした個人向け不動産担保ローンは取り扱っておりません。

そして2点目は「あおぞら不動産投資顧問(アセットマネジメント会社)」を通じて、地域金融機関の運用をサポートしている点です。

あおぞら不動産投資顧問は、国内では例のない銀行100%のアセットマネジメント会社という点で注目を集めており、地域金融機関等を投資家に募って不動産ファンドの組成も行っています。

また地域金融機関へ投資運用のアドバイスや、上智大学に連携講座なども行っています。

____長年に渡りトッププレイヤーとして不動産ファイナンスを推進し、スペシャリストと呼ばれる社員が多いからこそ、他行と異なる観点からお客様に価値提供することができているということなのですね。

社員を大切にする文化が浸透。縦と横のつながりが深い銀行

____最後に人材育成について特徴をお聞かせください。

岡野:弊行は社員を大切にしており、特徴としては主に3点あります。

すべての新卒は一人ひとり全員育てる

あおぞら銀行は毎年50名~70名程度の採用を継続しており、決して人数は多くはないため、必然的に一人ひとりを育てていかなければならず、その組織文化により経営が上手く行っています。

もちろん、若い人だけでなく中堅社員も同様です。一人ひとりの成長にこだわっているため、専門性や管理職としての能力を持つ社員が非常に多いです。

一般的に管理職ポストは人数比や業務で決まると思いますが、弊行では全員が専門性を持ち、管理職の能力を持つように育てていく意識があります。

また、このような成長を実現するためにも、人事は一人ひとりの社員が後ろ向きな理由で退職しないような仕組みづくりをしています。

具体的な仕組みとしては、8年で3部署を経験させる制度や、1年に1回実施する若手との面談などがあります。

さらに、社長や役員が新人を認識している点も社員を大切にしている文化の表れの一つだと思います。去年(2020年)の12月に行った新人フォロー研修においても谷川社長はZOOMで直接新人の名前を挙げて褒めていましたし、社長や役員は内定者の段階から新人がどういう人か興味津々でリサーチしています。

このように、新卒社員でも経営陣や管理職の方などから認識されているため、目立つ実績を上げた際などは注目を集めることができます。

このように上層部から認知されていることや声を掛けてもらえる環境があるということで、新卒社員のやりがい・モチベーションの醸成に繋がっていると考えています。

あおぞら銀行らしさと言えば「互いの顔が見えること」

“あおぞら銀行らしさ”を問うと、行員は口をそろえて「互いの顔が見える」と答えます。

先ほどお伝えさせていただいた通り、弊行の新卒採用は少数精鋭にこだわっており、採用人数はメガバンクと比べると決して多くはないのですが、とは言えグループ全体の社員数は2,000名を超えております。

そんな2,000名を超える社員が在籍している弊行ですが、行員同士、部署と名前が一致し、各行員の専門分野まで把握しています。

課題にぶつかったときは、誰に相談すればよいのか、誰に任せればよいのか、すぐに行員の顔と名前が浮かんでくるため、部門や組織の垣根を超えたコミュニケーションを取ることで各方面のプロフェッショナルが集い、優れたチームワークを発揮しています。

人材育成の特徴③

福利厚生も非常に充実

弊行は福利厚生や働き方改革にも力を入れておりますので幾つか事例をご紹介させていただきます。

多くの社員から好評なのが、「フリーアドレス」の導入です。席を固定せず、その日の気分や仕事内容によって働く場所を選ぶことができ、一例としては、食堂のカフェで飲み物を買って仕事をしている方もいます。

また、給与面で言うと初任給は24万円に引き上げられ、住宅手当は手厚く支給されます。

さらに、奨学金返済支援手当という制度も導入しています。

内容は、借入金の5%を毎年一括して、「奨学金返済手当」として入行後3年間支給し続ける制度です。2019年4月入行の新卒行員から適用しておりますが、入行後3年以内の若手行員(2017年4月以降に入行した新卒行員)も対象とするとともに、すべての職種(キャリアコース)に適用しています。

その他在宅勤務やフレックス制度を導入しており、緊急事態宣言解除後の6月も7割の1,300人がテレワークを利用していたりと、全店のうち90%がフレックスタイム制度を利用しています。

金銭面での待遇だけでなく、働き方においても個々人が伸び伸び働ける環境を後押ししているのが弊行の特徴かと思います。

____社員を大切にする文化が非常に色濃く伝わってきました。就活生の中には社会人生活に不安のある方も多いかと思うのですが、これだけ人材育成の環境が整っているのであれば、安心して社会人生活をスタートできそうですね。

本日はありがとうございました。

最後に

今回はあおぞら銀行の岡野様に取材を行い、他行とは異なる特徴を伺うことが出来ました。

独自性の高い事業を展開し、全員が高い専門性を持つ同行では一人ひとりを大切にする文化が浸透しており、今後の展開が期待できるように感じました。

あおぞら銀行を志望する就活生の皆さんに、あおぞら銀行の魅力が伝われば幸いです。

.png?1581477465)