未来から逆算したキャリアを描け!新しい時代の就活とは。

11,076 views

最終更新日:2023年09月28日

「あなたは2050年、どんな人間になっていますか?」

30年先の未来では、多くの物事が変わっているでしょう。

急激に変化する時代の流れの中では、未来の変化を捉えてキャリアを構築しなければなりません。

今回は、そのような時代を背景に「あるべき就活の姿」について、パーソルホールディングス株式会社にて新卒採用統括責任者や、パーソルキャリア株式会社にてはたらクリエイティブディレクターとして若者のはたらくに対するワクワクや期待を作り出す活動をする佐藤 裕さんに、お話を聞きました。

これまで15万人以上の学生と接点を持ち、年間200本の講演・講義を実施。現在の活動はアジア各国での外国人学生の日本就職支援にまで広がり、文部科学省の留学支援プログラム「CAMPUS Asia Program」の外部評価委員に選出され、グローバルでも多くの活動を行っている。

また、パーソルキャリア株式会社では若者にはたらくの本質や楽しさを伝えるエバンジェリスト、パーソルホールディングス株式会社ではグループ新卒採用統括責任者、株式会社ベネッセi-キャリア特任研究員、株式会社パーソル総合研究所客員研究員、関西学院大学フェロー、デジタルハリウッド大学の非常勤講師としての肩書きや、2019年3月にはハーバート大学で特別講師として講演を実施した経験を持つ。

2020年1月に自身初の著書『新しい就活 自己分析はやめる! 15万人にキャリア指導してきたプロが伝授する内定獲得メソッド』を河出新社より刊行。

◆佐藤裕さんのTwitterはこちらから

◆パーソルホールディングス株式会社HP

データから読み解く日本の就活事情

新入社員の8割が持つリアリティ・ショックとは

若年層向けキャリア教育支援プロジェクト「CAMP」とパーソル総合研究所が合同で行った調査では、入社後にリアリティ・ショックを感じた社会人は約8割いるというデータがあります。

若年層向けキャリア教育支援プロジェクト「CAMP」とパーソル総合研究所が合同で行った調査では、入社後にリアリティ・ショックを感じた社会人は約8割いるというデータがあります。

長い人では約2年という期間を就活に費やしているのにも関わらず、このような事実になってしまっていることに就活生はまず注目してほしいと思っています。

アメリカの組織心理学者のEC・ヒューズによって提唱された概念で、「理想と現実の違いに衝撃を受けること」と定義されている。

リアリティ・ショックの中身は、仕事内容、福利厚生、やり甲斐、職場環境など多岐に渡り、入社前に想像していたことと入社してから実感することに生じるギャップです。しかしそのどれもが、早い段階で気づける内容のものばかりです。

これは、企業が嘘をついているということではありません。就活生にとってそう見えてしまっているということなんです。

リアリティ・ショックを感じると、隣の芝が青く見えていまい、少しずつ入社前に抱いてた気持ちが変わっていきます。そうなると、早期離職などを引き起こすリスクとなってしまいます。

3年で3割が離職してまっている実態

新卒で入社した人が、3年以内に全体の約3割が離職してしまっている現状をご存知でしょうか。

新卒で入社した人が、3年以内に全体の約3割が離職してしまっている現状をご存知でしょうか。

この結果は、前述したリアリティ・ショックと価値観のコンフリクトによって引き起こされていると考えています。

価値観のコンフリクトとは、自己分析で確立した過去の価値観と社会に出て新たに生まれた価値観とのコンフリクトを指します。

自己分析によって確立した価値観や考え方などで未来を決めてしまう就活生も多いです。例えば、人が好きだから人材業界を志望する就活生などが該当します。

しかし、社会に出ると価値観は当然変わるものです。価値観が変わった結果、昔の価値観とぶつかってしまうことになります。

これらの価値観のコンフリクトとリアリティ・ショックによって、新卒社員が3年以内に35%が辞めていくという結果に繋がっていると私は考えています。

そして、この離職率は30年程変わっていません。

社会人の4割が自分の就活に後悔

このような背景の中で就活をしているので、「CAMP」が行った調査で10年目までの社会人の約4割が自分の就活に後悔しているというデータもあります。

このような背景の中で就活をしているので、「CAMP」が行った調査で10年目までの社会人の約4割が自分の就活に後悔しているというデータもあります。

そもそもの就活を間違えてしまっているので、転職してリスタートを切ったとしてもジョブホッパーになってしまったり、うまく転職先を見つけられなかったりする人なども出てきます。

その結果、10年経って30歳を超えても、社会人の約40%が「もっと10年後を見据えて就活をすれば良かった」「実際に働いてる人の話をちゃんと聞かなかった」といったように後悔することになります。これも異常な数値です。

この事実を、学生に自分ごととして捉えて欲しい。

10年経っても、学生時代の就活を後悔している人がいるということを自分ごととして捉えて、今の就活は何か違うな、ということに気づいて欲しいと思っています。

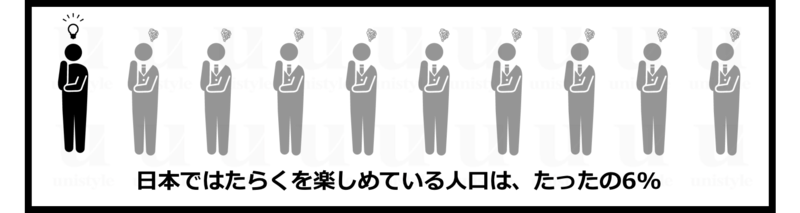

日本ではたらくを楽しめている人口は、たった6%

就活に後悔していることに起因していると私は考えているのですが、日本で熱意を持って働くことができている、つまりは働くことを楽しめているのはたったの6%というデータがあり、これは139ヶ国中132位と、世界的に見ても非常に低い水準です。

まずこの事実を就活生に知ってほしいと思っています。

はたらく前に、学生たちは就活などで社会人から「社会は楽しいぞ」というインプットされます。

しかし実際は、94%は働くことに意欲がないと感じている国なのです。

だから私は、学生に対して「朝のラッシュの電車に乗ってみなさい」と言っています。朝からワクワクしてる人はほとんど見かけることがありません、みんな下を向いています。

このような数値としての事実をしっかりと認識することが重要だと思っています。

未来志向の人材が求められる〜未来から逆算したキャリアプラン〜

このような日本の就活の現状を引き起こしたのは、間違った自己分析や面接のテクニックなどに重きを置き、内定をゴールとした従来のマニュアル通りともいえる古い就活です。

この現状を打破するために必要なのが、新しい就活であり、未来志向のキャリアプランです。

未来志向のキャリアプランとは

未来志向のキャリアプランとは、未来の情報から逆算して意思決定することです。

例えば1つ質問をします。あなたがもし、

「来月からロシアに行って来い」

と政府から断ることのできない命令を受けたらどうしますか。少し考えてみてください。

多くの人はロシア語を学ぼうとすると思います。未来志向のキャリアとはそういうことです。

このような命令を受けると、具体的に未来を想像します。想像した未来から逆算して考え、言語を学ぶという選択しました。

このように、今やりたいことや変わりやすいものを軸に就活をするのでなはく、未来志向で必要となるスキルや経験を逆算し何を身に付けるべきか明確にすること。

未来の情報から逆算して意思決定することが、未来志向を元にキャリアプランを設計するということです。

実際に、シリコンバレーの学生で、今必死に機械学習を学んでいる人もいます。これは未来においては機械学習に関する知識がないと取り残されるという危機感を持っているためです。つまりは、未来志向でキャリアを考えているということです。

このような未来志向のキャリアプランこそが新しい就活の考え方です。

"わからない"ことを認識しよう

就活をする上では、偏見などを無くしたゼロポジションにいることが、リアリティ・ショックを無くすためにも重要です。

就活をする上では、偏見などを無くしたゼロポジションにいることが、リアリティ・ショックを無くすためにも重要です。

例えば、よく学生に 「ガイアナ共和国って知ってますか?そこで日常生活をすることを頭の中で思い浮かべてください」 という質問しているのですが、少し考えてみてください。

実は、想像したところで結局のところわかりません。

これが正しい位置だと思っており、ゼロポジションにいるということです。

20年間ほど生きていると、国名や国旗などからなんとなく、アフリカ圏で、黒人がいて、市場があって、と想像すると思うのですが、結局のところはよくわからないに落ち着くことになると思います。

学生にとって、行ったことがなくて情報がないという意味では、ガイアナ共和国と社会は同じです。

それにも関わらず就活生は、社会はこうであると想像やイメージなどから決めつけてしまっています。その怖さを知ることはとても大切です。

つまり、「社会のことはわからないんだよ」と認めること、「ゼロポジションからスタートして、想像やイメージなどに惑わされないようにしよう」と伝えています。

人生の分岐点を学べ

新しい就活を始める就活生に準備運動として強くお勧めしているのが、人生の分岐点を勉強するということです。

新しい就活を始める就活生に準備運動として強くお勧めしているのが、人生の分岐点を勉強するということです。

これは「何かを成し遂げてきた人や、社会で活躍している人が、どうように今の人生を切り拓いてきたのか」に着目するということです。

現に、多くの就活生が陥る罠として、「即席の興味関心」によって受ける業界や企業を決めてしまうことがあります。

このような考え方は、リアリティ・ショックや早期離職に繋がる恐れがあります。 そこで、社会人、著名人などで、人生で幸せになっている人に、人生の分岐点を聞くことが有効です。

ここで言う分岐点とは3つしかなく、「出会い」と「言葉」と「きっかけ」だけです。 たまたま誰かが言われたことに強く共感して、それが人生の分岐点になることもあります。

しかし、人生の分岐点を意識していない人であれば、その言葉を聞き逃してしまう。 そういう意味でも人生の分岐点を学んで、そのチャンスを掴むことが大切です。

就活生へのメッセージ

就活にモチベーションなんて関係ない

「やりたいことから仕事を見つけるのではなく、未来から逆算してキャリアプランを考えるとモチベーションが沸かなくないですか?」という質問を頂きます。

これに関しては2つの回答があります。

1つ目は目線を変えることです。

就活をしているとどうしても周りの目が気になってしまうことがあると思います。「有名な会社なのか」とか、「大手なのか」「貰える給与が多いかどうか」などこれらは重要な要素と感じることは確かです。

でも、これが最優先されることではないですし、入社した時に持つ名刺によってモテるかどうかが大切なのではありません。

そうではなくて、25・26歳を1つのマイルストーンとして置くことが大切です。

今の世の中、20代中頃で経験やキャリアに差がついてしまいます。今までは3年間は修行の期間でした。今は1年で仕事の素地が作れて、後は自走して他の人とは違う経験を積むこともできるので、お金や地位、キャリアなども25・26歳で差が出てしまいます。

この点を考えると、新卒で入社してからの3年間は大きな勝負のポイントです。入社3年後をマイルストーンとして、自分の楽しみとしておくこと。その差で人生が変わるということを就活生には伝えたいですね。

これを知ることで、就活に対する意識も変わります。

また、2つ目は少し厳しく言うと「就活にモチベーションなんかいらない」ということです。

そもそも、私は仕事にモチベーションなんてありません。モチベーションはあるから下がると思っています。なかったらそもそも上げ下げなどないでしょう。

例えば、プロ野球選手が家で奥さんと喧嘩したから試合で打てません、なんてことはないですよね。要はプロとして絶対にやるべきことは当たり前にやるということです。

就活とは、人生を生きていく上で、次のステップに進めるために必要となるものです。なので、モチベーションに左右されて活動するのでは時間がもったいないと思っています。加えて、モチベーションが下がった状態が続いていると、自分の人生を削っているだけなので、それを理解してほしいです。

就活は、自分のためでもありますし、私は本気でやらなくて後悔する若者を沢山見てきているので、本当に25・26歳を1つのマイルストーンとしたときに、そのために今何ができるかを就活生には考えて欲しいと思っています。

受験勉強をやってきた人にはこの感覚が分かるでしょう。 どこに目標をおいてどこまで頑張れるかという点では、就活と受験勉強は同じな気がします。

"好き"の因数分解をしよう

講演などで就活生に最近やってもらうのが"好きの因数分解"です。

これは、古い就活は間違いであるということに気づいてもらうためのワークです。

例えば、スポーツが好きだとします。

まず、「スポーツが好きならどんな仕事に結びつくかな」と考えてもらいます。

そうするとスポーツメーカーなどが出てきます。

次に、「ここでスポーツが好きってことを因数分解してみよう」と投げかけます。

そうするとスポーツが好きなこと自体にあまり重きは置いていなくて、実はその中にある、チームみんなで活動するプロセスに魅力を感じる、目標を達成することが楽しい、ということがわかってきます。

最後に、「この因数分解をしたものはスポーツメーカーに当てはまりますか?」と質問すると、当てはまらないということが多くあります。

ここでようやくスポーツが好き=スポーツメーカーに就活じゃないんだ、と気づくことができます。

では、この因数分解のポイントがどのような業界に結びつくかと考えると、就活生はわからないというのが大半だと思います。

ここで初めて、自分の興味なかった分野や業界を調べ始めます。

固定概念を崩し興味の範囲を広げるという意味で、好きを因数分解する、というワークをやってもらっています。

就活成功のカギは古い就活からのシフトチェンジ

古い就活は、数字上間違いであることがわかったと思います。

古い就活は、数字上間違いであることがわかったと思います。

そこで重要なのが未来志向です。また、未来がどう変わるのかを理解し、新しい就活へのシフトチェンジすることも大切です。

令和という時代に突入し、これからは「いかに自分らしいキャリアを形成し、キャリアを生き続けることができるか」ということがますます強まっていきます。

ぜひ「自分らしくはたらく」ということを意識した「新しい就活」を心がけてください。

SNSで直接、ご相談にも乗っているので、迷っている就活生がいたら気軽にこちらからご相談ください。

最後に

今回は、「あるべき就活の姿」ついて、パーソルホールディングス株式会社にて新卒採用の責任者を務め、パーソルキャリア株式会社でもはたらクリエイティブディレクターとして活動をする佐藤 裕さんに、お話をお聞きしました。

「新しい就活」における自己分析やESの書き方、面接必勝法などをさらに詳しく知りたい方は以下佐藤 裕さんの著書『新しい就活 自己分析はやめる! 15万人にキャリア指導してきたプロが伝授する内定獲得メソッド』を参考にしてみてください。

目次

はじめに 就活を“やめる”ことから始めよう!―従来の就活に潜む落とし穴

1 古い就活がもたらす未来―データで読み解く内定後の末路

2 古い就活から新しい就活へのシフトチェンジ

3 新しい就活の面接必勝法

4 新しい就活に必要な「未来志向」

5 これからの時代にあったキャリアデザイン

6 新しい就活の基本攻略Q&A

おわりに 就活の成功は「自分らしくはたらく」。それが人生の成功へと繋がる!

.png?1590116108)