総合商社から転職する若手が増えているって本当?三菱商事から転職した人に「実態」を聞いてみた。

16,346 views

最終更新日:2019年01月29日

unistyleの読者で、総合商社を希望している人も多いと思いますが、最近総合商社から転職する若手が増えているらしいです。

「終身雇用」や「高年収」の代名詞になっている総合商社。転職を前提に新卒で入社している人が総合商社には少ないイメージがあると思いますが、一体なぜ転職が増えているのでしょうか?

そこで今回は新卒で三菱商事に入社し約4年間勤務した後に、従業員数20名のベンチャー企業に転職した後藤さんから、その転職理由や若手の転職増加の実態について聞いてきました。

慶應義塾大学出身。在学中は、体育会のアイスホッケー部に所属。

大学卒業後、三菱商事にて約4年間勤務。入社後、米州/インドの工作機械販売会社の経営支援業務に従事。

その後、タイ国総合大学に一年間留学。在学中、チュラロンコン大学卒の教授から教えを請い、タイ僻地の山寺にて出家。大学卒業後、三菱商事設立のタイ国内ベンチャーにて、農業機械の販売網開拓をリード。

2018年3月に日本に帰国後、経営メンバーとしてキャディ株式会社に参画。

三菱商事への入社理由は、経営を学びながらグローバルな社会課題を解決できるから

ーー本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、そもそもなぜ三菱商事に入社を決めたのでしょうか?

元々自分は、「一度しかない人生だからこそ、社会に大きなインパクトを与える経営者になりたい」という想いを持っています。

就活では「グローバルに社会課題解決に取り組んでいる」と「経営に携われる」という2つの軸を持って就職先を探していました。

リクルート、野村證券、ATカーニーなども受けてはいたんですが、やはり総合商社は歴史もあり、社会に大きなインパクトを実際に与えてきた実績があります。

なのでまずは総合商社の一員となり、ビジネスを学びながら、次のステップを考えるのも有りかなと思い志望しました。

特に三菱商事は、総合商社の中で最も事業のスケールに限界が無いと感じ、入社を決めました。

ーー実際入社してどうでしたか?

結論としては、自分にとっては正解だったと思います。今、自分が就活生に戻ったとしても、三菱商事を選んでいます。

三菱商事時代に製造業の現場で働いたことで、製造業のリアルな課題を認識することができました。それがまさに、今の仕事にも繋がっています。

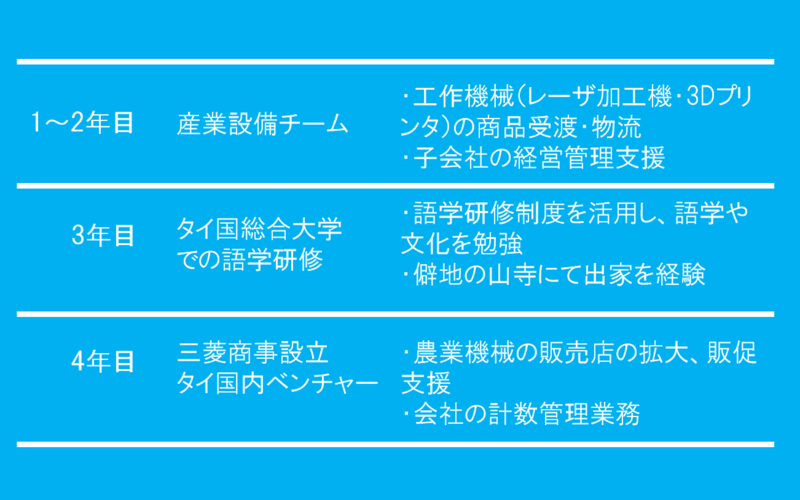

まず1~2年目は機械グループの産業設備チームに配属になりました。主に事業経営とトレーディングという2つの仕事をしていました。

具体的にいうと、工作機械を日本からアメリカに持ってくるのが主な仕事でした。いわゆる、モノの供給ですね。

市況などを気にしながら、「御社の価格だと、アメリカのマーケットと合わないので値段を下げてください。」といった値段の交渉もしていました。

また、総合商社にはバリューチェーン(物流)のあらゆる側面にアプローチするという戦略があります。

本社の仕事だけでなく、物流の下流を担う子会社に関連した仕事も関らせてもらいました。

海外にある子会社の株主として、しっかり利益が出ているのかをチェックし、仮に経営状態が悪化している場合は、どうやって解決するかを新人なりに考え提案していましたね。

2年間の現場での経験を通して、製造業のリアルな課題を感じることができたのは、自分の糧になっています。

3年目になると、グローバルな知識と経験を身につけるために「グローバル研修生制度」に自ら手を挙げ、語学研修でタイのコンケン大学に行きました。1年間ビジネスから離れ、みっちり勉強に集中しました。

4年目には、三菱商事が設立したタイ国内ベンチャーで日本のトラクターをタイの農機会社に売っていました。ひたすら地方の農家を回ったり、販売店拡大の経営支援をしたり、仕事内容は多岐にわたりました。

海外で実際に働く経験を積めたのは、まさに総合商社の醍醐味でした。

日本で働いていた時は当たり前で気にも留めなかった些細なことが、海外では実行が難しいこともしばしば。「これだと人は動かないよね。」と机上の空論ではなく、現場に立ち人の心を動かすリアルな経営を学ぶことができた良い機会でした。

三菱商事時代を振り返ると、「モノづくりの知識」「グローバルな経験」「ビジネスや経営の基礎」を学ぶ4年間でした。入社して良かったなと思います。

三菱商事から転職を決意したのは「0→1(ゼロイチ)」が次の自分には必要と感じたから

ーーそれではなぜこのタイミングで転職を決意したんですか?

4年間働き、経営をある程度理解できるようになりました。総合商社の場合、部門が変わることはあっても、基本的には経営のメンテナンス、つまり10→100にするという仕事内容自体は大きく変わらないんですよね。

僕としては、本当の経営者になるためには、ゼロからビジネスを生み出す経験が必要と感じたんです。もちろん、三菱商事にも社内ベンチャー制度はありますが、既存の事業との連携を求められる場合も多いです。

なので、起業と転職を視野に入れるようになりました。そして、いくつかアイディアをもって色々な人と意見交換をしていた時に、今働いているキャディのCEO加藤との出会いがありました。

ーーなぜ今の会社に転職をしたのでしょうか?

今思うと本当にタイミングだったなと思いますが、「人」「事業」「スキル」全部良かったんですよね。まさに運命ですね。(笑)

まずは「人」に関して。とりあえず、働いている人がめちゃくちゃ優秀だったんですよね。

CEOの加藤はマッキンゼーアンドカンパニー出身で、CTOはApple出身。「一緒に働きたい!」と思える人との出会いがあったのは自分にとっては大きかったです。

次に「事業」に関して。キャディの事業は産業の構造を変えるポテンシャルを持っていると感じました。まさに社会課題を解決するインパクトの大きい事業で、やり甲斐を感じれるだろうなと。

製造業市場のなかでも「部品調達工程」という、120兆円規模の分野ながら、100年以上イノベーションが進んでいない世界に革命を起こそうとしています。

発注者・受注者の非効率を解決するとともに、技術はあれど営業力がなく廃業する日本の町工場を救う、社会貢献性の高いビジネスです。

実は三菱商事時代に、似たようなアイディアを新規事業として提案したんですが、実行されなかったんです。工作機械を担当した時から製造業に興味があったので、キャディの構想を聞いた時に心の底からワクワクしました。

最後は「スキル」について。確かに、キャディでは総合商社で培った製造業に関する知識や、グローバル経験を活かせることも魅力でした。しかし一番の魅力は、三菱商事では経験できなかった0からベンチャーを立ち上げる経験を積むことができることです。

他のベンチャーなら転職しなかったかもしれませんが、自分の経験を活かしながら、社会貢献性の高い事業を0から立ち上げることにより、圧倒的な成長を期待できると感じ、入社を決意しました。

今はキャディのパートナーとなる工場を新規開拓する責任者として全国を飛び回っていますが、寝る間も惜しいくらい仕事が楽しいです。

同世代で転職や起業を考えている人も複数人いた

ーーちなみに同世代の人たちはどうだったんですか?

三菱商事の場合、自分以外にも同期で退職している人は実際にいますし、退職している人が増えているのは事実です。あくまでも感覚ですが、同期が170人くらいいるうちの2割程度は辞めています。

転職先の内訳としては、6割が外資コンサルと外資金融。残りの4割は起業やベンチャーですね。

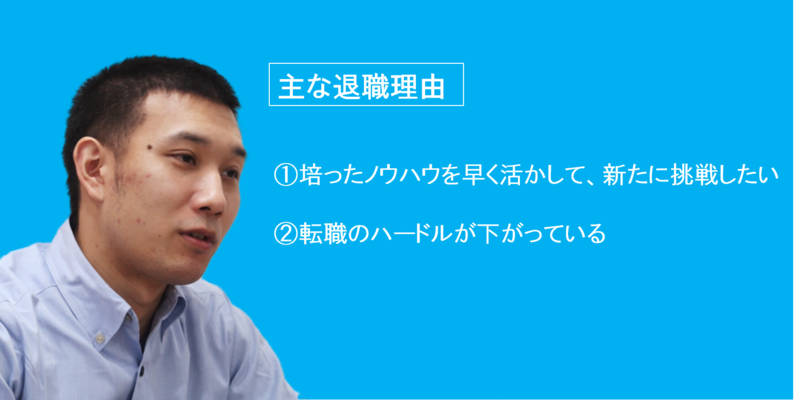

退職理由としては、大きく2つあると思います。

①培ったノウハウを早く活かして、新たに挑戦したいから

②転職のハードルが下がっているから

1つ目は、僕が転職した理由と似ていると思います。総合商社で3,4年働いていると仕事をある程度理解できるようになります。大企業ゆえに3,4年でもまだまだ若手で可愛がってもらえますが、与えられる裁量には限界があります。

配属部署や配属地域などによって変わるので一概には言えませんが。三菱商事で学んだことを活かして新たに挑戦したいと思う人が一定数いると思います。

2つ目は、昨今の時代背景が影響していると思います。終身雇用の時代が終わりつつあり、転職が当たり前になっているのが今の社会です。

また、インターネットの普及により、他社の情報を簡単にキャッチアップできるようになってきたこともあります。その結果、総合商社で働いている人の転職のハードルが下がっているのだと思います。

もちろん、グローバルでスケールの大きい仕事にやり甲斐を感じ、三菱商事で邁進し続けている同期もいます。

三菱商事はこの現状に危機感を覚えている

ーー三菱商事は転職や起業する人が増えていることに関して、どのように考えていると思いますか?

危機感を感じていると思います。やはり、三菱商事を含め総合商社にとっては「人」が一番の資産です。元来、総合商社は社員の成長への投資は惜しみません。三菱商事としてもこれから色々な施策を走らせようとしていると思われます。

その一環として、2018年11月の「中期経営戦略2021」で発表がありましたが、「経営力の高い人材の育成」を課題と捉え、人事制度を改革しようとしています。

具体的には成長曲線を向上させるために、成果主義や若手の人材登用などを考えているようです。

僕は既に転職をしてしまいましたが、今後三菱商事に入社する人はもしかしたら、僕と同じ理由で転職することはなくなるかもしれませんね。

unistyle編集部より

いかがだったでしょうか?

総合商社のビジネスは時代の変化に合わせ、その形を変えてきました。トレーディングを中心としていた時代から、事業投資へと変わり、今は事業経営へとシフトをしています。

それらの変化に伴い、求める人材も変化しつつあることが本記事から感じていただけたのではないでしょうか?

特に三菱商事に関しては、「中期経営戦略2021」で述べているように、経営人材を育てようとしています。それはつまり、経営人材になりうる人材を採用したいということです。

三菱商事社長の垣内氏は、「経営人材」の3つの条件として、「構想力」「実行力」「高い倫理観」を掲げています。三菱商事に興味がある方はぜひ、参考にしてみてください。

後藤さんが働いているキャディに興味を持った方へ

本記事をお読みになり、後藤さんが働いているキャディに興味を持った方もいるかもしれません。残念ながら、現在新卒採用をしていませんが、学生インターンは募集しています。

マッキンゼー、Apple、三菱商事出身の社員と一緒に働くことができるため、世界トップクラスの仕事術を身近で体感できるので、長期インターンを探している方は応募してみてはいかがでしょうか。