資格を重視している企業はほぼない!資格を評価されたいならこう語ろう

18,513 views

最終更新日:2024年11月14日

「資格って持ってる方が就活で有利になるの?」

就活生なら誰もが一度は疑問に思ったことがあると思います。

結論、大抵の資格は持っているだけでは有利にはなりません。しかし伝え方を工夫することによって十分なアピールポイントになります。

では、資格をアピールしたい場合はどのように伝えるのが効果的なのでしょうか。

本記事では、資格をアピールする際の注意点、就活に有利または入社後にとっておくべき資格を業界ごとに紹介します。

就活で資格は本当に有利なのか

資格を持っているからといって必ずしも就活で有利になるということはありません。

資格を持っているからといって必ずしも就活で有利になるということはありません。

なぜなら、日本の企業が採用時に新卒に求めているものは現段階での能力や専門知識ではなく、今後企業に貢献してくれる人材、つまり将来性を重視しているからです。

それこそ企業にとって本当に必要な資格であれば、入社後に社員全員に取得させることが可能です。

そのため、採用の時から資格を重視している企業は少ないと言えます。

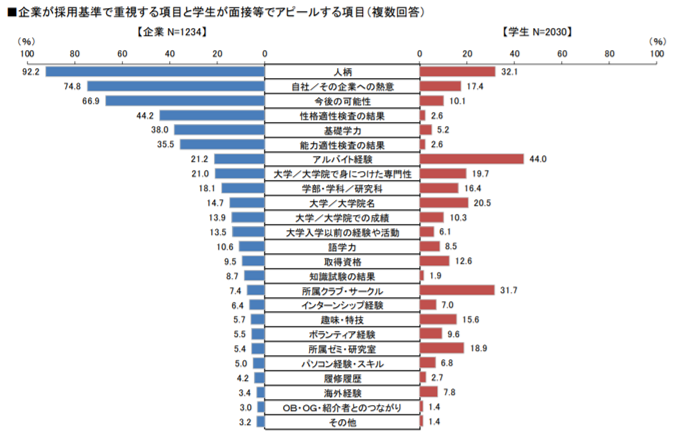

以下の図は企業が採用基準で重視する項目と学生が面接等でアピールする項目をまとめたものです。

これを見ると企業が何を重視しているかがわかります。

上の図からもわかるように、資格を採用基準として重視している企業は9.5%しかありません。それに対し就活生は12.6%が資格をアピールしているということがわかります。

反対に企業が最も重視しているものは「人柄」であり、92.2%の企業が採用基準としています。その他には「企業への熱意」「今後の可能性」などを多くの企業が重視しています。

このことから企業は「人柄」「熱意」「今後の可能性」などを重視しており、資格はプラスαくらいの採用基準であると言えます。

そのため資格をアピールするのがNGというわけではありませんが、資格を第一でアピールするのはやめた方が良いです。

では、続いてはどのように資格をアピールすべきかについて解説していきます。

資格をアピールする際のポイント

資格はただ持っているだけではあまり意味がありません。

資格はただ持っているだけではあまり意味がありません。

資格をアピールすることで面接官に魅力を感じてもらうためには伝え方が非常に大切になります。

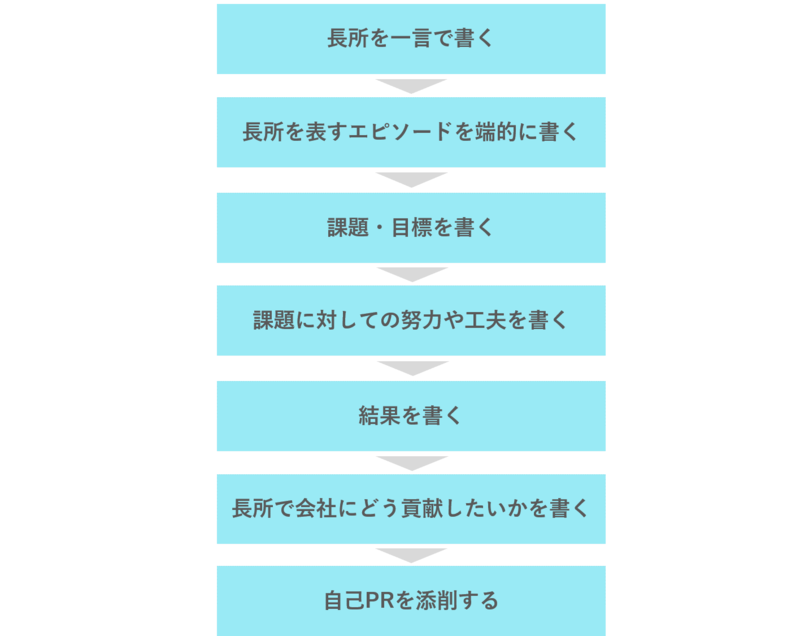

では、どのように伝えれば良いか。基本的には自己PRのフレームワークと同じになります。

以下はES作成における自己PRのフレームワークとなります。

資格をアピールする際は以下のポイントに注意して伝えるようにしましょう。

- 自分の志望する業界に合っている資格をアピールする

- その資格を取得しようと思ったきっかけ、動機を伝える

- 資格を取得するための努力や工夫を伝える

- その資格を仕事にどのように活かしていくかを伝える

それぞれについて解説します。

自分の志望する業界に合っている資格をアピールする

せっかく資格を持っていても、その資格が志望している業界や企業と合っているものでなければ意味ありません。

外資系企業を志望している就活生が、「日本語能力検定」などの資格をアピールしてもあまり面接官には響かないでしょう。

例えば、英語を頻繁に話す必要がある外資系企業の場合は「TOEIC」や「実用英語技能検定」などをアピールする方がその業界が求めてる資質があることをアピールすることができます。人気業界における資格は本記事の最後に紹介しているので、参考にしてみてください。

その他の業界についても調べれば出てくると思うので、企業研究や業界研究の際に見てみると良いでしょう。

その資格を取得しようと思ったきっかけ、動機を伝える

資格を就活でアピールする際は「〇〇の資格を持っています」だけではなく、なぜその資格を取得しようと思ったのかについても伝えるようにしましょう。

資格を伝える過程において、この動機を伝える部分は非常に大切です。

ただ闇雲に資格を取得したり、就活に有利そうだからという理由は全く評価されません。

例えば、「外資系の企業で働き海外で活躍したいという夢があったので、TOEICの勉強に励みました」など、なぜその資格を取得しようと思ったのかについて伝えることで、より説得力のある自己PRにすることができます。

資格を取得するための努力や工夫を伝える

先程も説明しましたが、採用時に資格を重視している企業は9.5%しかいません。つまり、資格の内容自体はあまり気にしていない企業が多いということです。

そのため、自己PRなどで資格のエピソードを語る際は、「資格を取得するためにどのような努力や工夫をしたのか」についてをメインで話すようにしましょう。

そうすることで、資格だけでなく自分の長所も面接官にアピールすることができます。

また努力や工夫を語る際は、できるだけ具体的に伝えるようにしましょう。

抽象的ではなく、定量的に伝えることを意識してください。

その資格を仕事にどのように活かしていくかを伝える

どんな資格を持っていても、その資格が入社後の仕事で活かせるものでなければあまり意味がありません。

そのためアピールした資格を入社後どのように仕事で活かすかについて述べることが必要です。

例えば「〇〇といったスキルを活かして、入社後は〇〇の場面で活かして行きたいと思います」のように、活かし方を提示することができれば仕事での再現性の高さも伝わり、活躍する姿をより具体的にアピールすることができると言えます。

業界別の入社後活用できる資格

ここでは持っていれば入社後に活用できると言われている資格を業界ごとに紹介していきます。

ここでは持っていれば入社後に活用できると言われている資格を業界ごとに紹介していきます。

自分が志望している業界はどのようなスキルが求められているのか見てみてください。

商社

TOEIC(750~)…商社マンは、海外の取引先とやり取りしたり、英語で契約書を交わすことも数多くあるため、ビジネスレベルで通用する英語力が必要とされています。

通関士…海外との取引で輸出入を行う際は、一般的には通関業者に税関への輸出入申告を依頼します。通関に関する知識を持っていれば、通関業者への依頼や事前準備をスムーズに進めることができるため必要とされています。

簿記検定…投資した会社の決算書類を見て、その会社の業績状況を判断するという業務があるため必要とされています。

ビジネス実務法務検定…取引先と契約書を締結する際に法律知識が必要となるため、とっておくと便利です。

金融

FP(ファイナンシャル・プランナー)…個人や中小企業に対して資産設計のアドバイスやライフイベントに沿って資金計画を立てる際に必要な知識であるため、必要とされています。

TOEIC(650~)・英検2級以上…外国企業への投資や、為替を管理する際に英語力は求められます。

マイクロソフト認定資格(MOS、MCA)…業務でワード、エクセルなどの基本的ビジネスソフトの操作が必要とされているため、この資格を持っていると雇用の際に有利だと言われています。

食品・飲料

TOEIC(600~700)…海外配属された場合はもちろん英語で会話しなければならないため必要となります。

簿記検定…食品業界の中でも事務や経理の仕事に興味がある場合は取得しておくと即戦力になると言われています。

不動産・住宅

宅地検定取引士…お客様は不動産に関する知識がないため、不当な契約を結ばないためにもお客様に重要事項を説明する必要があります。その際にこの資格は必要となります。

不動産鑑定士…不動産業界で不動産を鑑定する独占業務を行う場合はこの資格を持っていないと行えないため、必要とされています。

土地家屋調査士…建物や土地などの不動産は一つ一つ規模や形状が異なり、不動産として利用するためには具体的な大きさや規模、サイズなどが記された登記が必要となりその際に必要な知識となります。

行政書士…農地を宅地にしたり、売買をする際に「農地転用許可」や「開発許可」が必要となります。他にも営業許可や届出など不動産に関する様々な許可を取得するには行政書士の資格が必要となるため、そのような業務に関わる際には必要とされています。

コンサル

MBA…他社の経営を改善させるための仕事であるため、経営学に精通している人物が求められます。

TOEIC(800点~)…コンサルの中でも外資系のコンサルもあり、外資系ではグローバル案件も多いため、ビジネス英語を使える必要があります。

簿記検定…公認会計士や中小企業診断士などは財務系の案件もあるため、財務諸表などを見ることができる人材は高く評価されると言われています。

最後に

本記事では資格は就活で有利になるのかについて解説しました。

本記事では資格は就活で有利になるのかについて解説しました。

結論、資格を持っているだけでは就活で有利にはなりませんが、その資格を取得するために努力や工夫をしたエピソードを語ることで、より説得力の強い自己PRを作ることができます。

資格をアピールする際は本記事中で述べた「資格をアピールする際の注意点」を意識しながら、面接官に伝えてみてください。

.png?1640252456)