マスコミ志望者なら必須じゃなくても企画書を持参すべき

25,469 views

最終更新日:2023年10月26日

16卒マスコミ内定者です。

マスコミのES、面接突破においては「企画書」が重要な意味を果たします。

しかし、マスコミの選考では、ESにちょっとした企画を書くような設問はあっても、「企画書」を提出しろ、という課題は面接の前の段階では基本ありません。

じゃあなんで書かなきゃいけないの?と思うかもしれませんが、面接の前にこの「企画書」を用意しておくと何かと有利なのです。

とはいえ、「いきなり言われても理由もあまり納得できないし、そもそも書き方もわからないから教えてほしい」という方がほとんどでしょう。

そこで、私からマスコミ対策のための企画書の意味・その書き方を伝授したいと思います。

まず、企画書とは

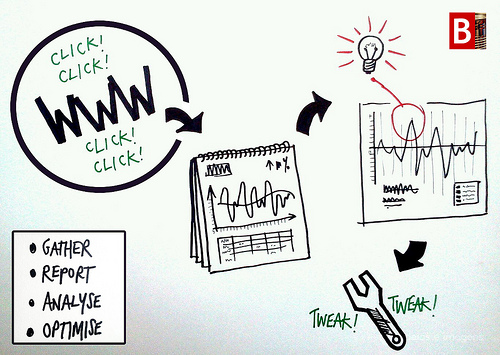

企画書とは、新規プロジェクトなどのアイデアを実現するために誰が見てもわかりやすい文書の形式でまとめた書類のことです。 企画書の必要性企画のアイデアは、単に思いついただけでは実現することができません。 誰にでもわかりやすい形で書類としてまとめた上で、検討することが必要不可欠です。 企画書を作成する上での原則「企画書は簡潔に!」

企画書とは - コトバンク

「アイディアを誰にでもわかりやすく伝えるための書類」が企画書、ということですね。

続いて、なぜ企画書を書くとマスコミ就活で有利になるのか、その理由をお伝えしたいと思います。

企画書を書く2つの理由

①その業界・企業・実際の仕事内容に詳しくなれる

何事もアウトプットを通してインプットした方が効果的!

企画実現に必要なことを調べていくうちに、業界の構造などが見えてきます。

お金の流れなども知るきっかけになるので、より深い知識を得ることができます。

実際に私は映画の企画書を書くことで、各配給会社の強みや特色を知るきっかけになりました。

また、監督を指定する際にも、なぜこの監督なのかという「理由」が必要になってきます。その監督がどういった映画を撮っていて、どういった特色を持ち、それがこの映画にこう活かせそうだから使いたい、そこまで言う必要があるわけです。私はそこまで映画を観ていなかったため、こういった企画書を書く際は非常に苦労しました。つまり、プロデューサーとして自分がいかに勉強不足であるかを痛感するきっかけになったわけです。

よって、自分がその企業で入社して働くために足りないものを自覚できるという点でも、企画書を書くという行為はおすすめです。

②面接突破の「切り札」になる

「やりたいことはなんですか」この質問に答えるための最強のツールが企画書です。

非常に具体的に書かれているため、企画書に書かれていることを述べれば面接官からしても話が早いです。「もっと具体的に!」と突っ込まれて慌てることがなくなり、印象もよくなります。

万が一、最後まで「やりたいこと」を聞かれなかったとしても、「最後になにかありますか」このタイミングで考えてきた企画を伝えることにより、やる気と能力のアピールにつながります。

私は企画書を頭に入れて面接に臨みましたが、実際にすべてを披露する場はありませんでした。

しかし一部を披露する機会はありましたし、ほかの企画とともにさらっと「こういったことも考えているんですよ」と示すことで、面接官の反応は良かったように思います。

「この子企画もできそうだし、そういうこと考えるの好きな子なんだな」と思われたのが面接官の顔色からわかりました。

というわけなんです。

企画書を書く上での注意点

・本気で

・具体的に

・自分が本当にやりたい企画を

書くことを心がけてください。

適当に書くのは絶対にNGです。誠意を込めて書きましょう。

また、自分が楽しめる企画であることは重要ですね。まずは自分自身がその企画を心から

面白い!と信じられていないと、相手に面白そうと思ってもらうことは難しいのです。

また、わかりにくいのが「具体的に」というところだと思いますが、これについては私の実例を見ていただければと思います。

実際に私が書いた企画書

「〇〇〇〇」実写映画化企画書

ジャンル:青春学園コメディ

ターゲット・マーケット:10~25歳女性

タイトル:「〇〇〇〇」

ログライン:ストーリーをわかりやすく、3~4行ほどで

原作:☐☐刊 「〇〇〇〇」

比較映画:ウォーターボーイズ

スタッフ:

監督・脚本 矢口史靖

配給 KADOKAWA/松竹

キャスト:主人公〇〇⇒△△、・・・

今作る理由:

伝統芸能に対して、現代人がどう接していくか考える時点に来ている

古く大きな権力をもつものとの対峙は、現代日本の増え続ける高齢者に若者がどう対峙していくかと重なる

⇒ストーリー中の、主人公と御曹司の対立、

御曹司と父の対立に象徴される関係

いつ公開するのか:11月下旬(20~29日)公開

どこで公開するのか:全国系でロードショー

どのように見せるのか:

・△△とのタイアップ

作品中に登場する演目「○○」や「〇〇」を上演。

・テレビ局での〇〇に関する番組の放送

・電車中吊り広告

(△△と映画の両方の宣伝をのせたポスター・横2枚分)

中吊りジャック

予算:1億5千万円

(学園モノで、多額の予算は必要ない)

以上になります。

正直予算の使い道などもっと具体的にできる点もありますが、さすがにそこまで突っ込まれることは少ないかな、とも思い、上記のようになりました。参考にしてもらえればと思います。

最後に

実際に仕事をすると、自分自身で毎日のように企画を考え、提案していくことになります。その適性が自分にあるのかを知る第一歩としても、企画書作りを楽しめるか、実際にチャレンジしてみるのはよいことかもしれません!

photo by catherinecronin

.png?1608793403)