【最新版】業界研究のやり方やポイントをわかりやすく徹底解説

131,877 views

最終更新日:2023年09月22日

(1)どのような業界があるかを知り、気になる業界を選ぶ

(2)業界のビジネスモデルを理解する

(3)職種+求められる素養を考える

(4)業界ごとの繋がりから業界比較をする

(5)その企業に受かるための対策をする

1.業界研究の目的・やり方

2.業界研究ノートの作り方

3.業界研究にオススメのサイト

4.業界研究にオススメの本

5.【保存版】41業界を徹底解説!unistyle業界研究記事まとめ

「業界研究ってどうやるの?」「業界研究って何を調べたらいいの?」

就職活動では、自分が受ける企業を考えるために、必ず業界研究を行います。しかし方法が定められていないため、やり方が分からず困った経験がある方もいるのではないでしょうか。

本記事では、就職活動における業界研究について、業界研究を行う目的から研究方法、活用法までを解説していきます。

業界研究とは

unistyleでは業界研究を、"各業界のビジネスモデルを理解し、仕事内容をイメージすること”と定義しています。

例えば食品メーカーを例に挙げて考えてみると、食品メーカーは外食産業や食品小売業界を取引先としており、製品の販売をしてお金をもらうことでビジネスが成り立っています。

このようにその業界がどんな業界と取引を行って、どこで利益が発生しているのかを調べてみましょう。

世の中には自分が想像している以上に数多くの業界が存在しています。業界研究を怠ると、自らのキャリアの可能性を狭めてしまう場合もあります。

そうならないためにもただ業界研究を行うのではなく、目的を持って行うことが重要です。

業界研究を行う目的

業界研究の目的は「企業や業界の情報を得て、自分の企業選びの軸と合致しているか」を知ることになります。

業界研究の目的は「企業や業界の情報を得て、自分の企業選びの軸と合致しているか」を知ることになります。

業界の特徴や仕事内容が、自己分析を通じて見つけた自分の企業選びの軸や素養と合致しているかを調べるということが重要です。

すなわち、就活における業界研究は「〇〇業界で生かせる素養=自己PR」「〇〇業界を志望する理由=志望動機」をESや面接で語れるようになることがゴールとなります。

具体的には以下で解説していきます。

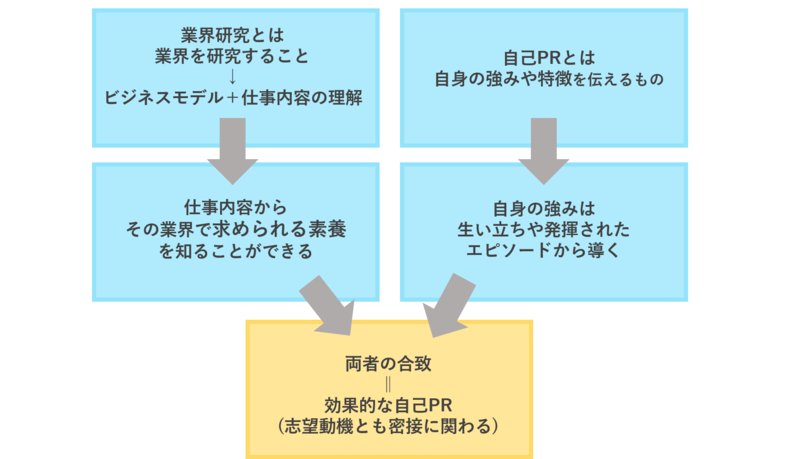

自己PR

先述の通り、業界研究では業界や企業の情報を得て、自分に合っているかを確認することが大切です。

自分に合っているかというのは、その企業で求められている素養が自分にあるかどうかということになります。

下の図からもわかるように、自己PRとは端的に言えばあなたの強みを伝える質問形態であり、裏付けとして自身の生い立ちや具体的なエピソードを用いて説得力を高めていく必要があります。(図の右側の流れ)

つまりこの「業界で求められる素養」と「あなたの強み」の合致を伝えることが、効果的な自己PRを作るうえで重要となります。

これらを踏まえ、もう少し先まで目を向けると、業界研究の目的は「企業に評価される自己PRを構築するため」と言い換えることもできると思います。

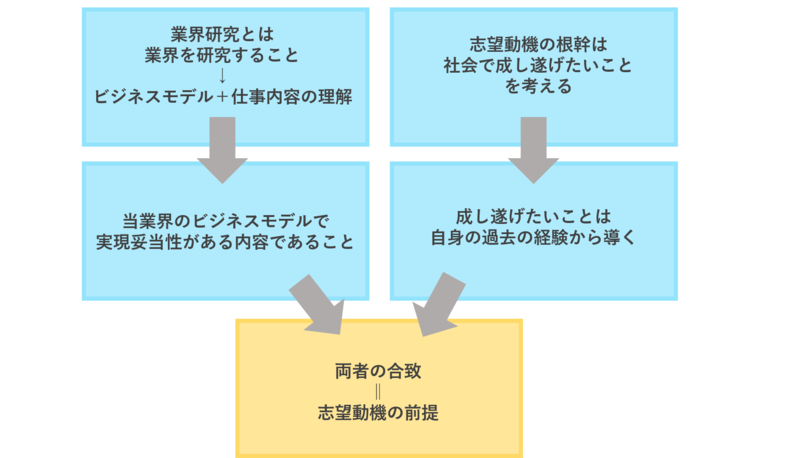

志望動機

下の図からもわかるように、志望動機は自分が社会で成し遂げたいことや目標を考えることがその出発点となります。成し遂げたいことは自身の過去の経験から導く必要があります。

この「業界のビジネスモデルで実現妥当性があること」と「自身が成し遂げたいこと」の合致が、志望動機を構築するうえでの前提となります。

このことから、業界研究の目的は「企業に評価される志望動機を構築するため」と言い換えることもできると思います。

業界研究を行うメリット・効果

正しい業界研究を行うメリットや効果は以下のようなものが挙げられます。

- 興味のある・受ける業界が広がる

- 志望動機に深みが出る(深掘りに対応できる)

- 内定後・入社後にも役立つ

興味のある・受ける業界が広がる

僕も就職活動では商社や金融系はそこそこ相性がよくて、リクルートとか広告代理店は全然駄目だった。どんなに志望していて業界研究しても結局合う、合わないというどうしようもない要素で就職活動の結果は決まってしまうから複数の業界をリスクヘッジで受けることはかなり大事だと思うんだよね。

unistyle創業者樋口が述べているように、就職活動では「相性」と呼ばれる要素が内定を獲得するうえでは大事になってきます。特に日系企業の場合「どれだけ優秀か」という指標だけでなく、「自社に合う人材か」という観点で就活生を評価するため、このような相性の良し悪しが生まれるのだと考えられます。

自身の企業選びの軸をベースとした業界研究では、それに当てはまる業界が複数生まれつつ分析することになるため、「絶対にこの業界しか受けない」というような感情だけが先行した非論理的な志望動機となることを避けられます。

「この企業でしか通用しない選考対策」というものはまず存在しません。以下の記事も参考に、無内定のリスクヘッジという意味も含め、特に一社内定を獲得するまでは是非幅広い業界に目を向けていただければと思います。

志望動機に深みが出る(深掘りに対応できる)

先ほどのメリットとも関連しますが、幅広く業界を見ることは志望動機に深みを持たせることにも繋がります。

志望動機の重要な要素の一つとして、「なぜ他の業界ではなくてこの業界なのか」という項目が挙げられます。業界ごとの繋がりを考慮しながら業界比較をしていくことは、志望動機の精度を高めるうえでは極めて重要になります。

先ほどの食品メーカーの場合でも「食に携わりたいから食品メーカーしか受けていない」と述べるのは志望度の高さというよりは考えの浅さを示しているようなものであり、「食品メーカーの他にも食品原料メーカーや各商社も受けている結果として食品メーカーの方が志望度が高い」と述べる方が納得感のある志望動機だと言えます。

また、憧れベースではなく関係する各業界の良し悪しをフラットに比較することにより、変に媚びを売らずとも企業選びの軸に基づいた評価の高い志望動機を構築することに繋がります。

参考:【新卒】就活の志望動機とは?書く時の注意点やテンプレも紹介-例文5選付-

本記事では「志望動機とは」「企業が志望動機を聞く意図」など、志望動機に関する基本的な情報を解説しています。

内定後・入社後にも役立つ

業界研究は何も内定獲得の手段として機能するだけでなく、内定後やその先の入社後にも効果を発揮すると考えています。

ビジネスモデルから正しい仕事理解を導くことは、入社後のミスマッチを無くすことに繋がるでしょう。

例えば、その企業の特徴やビジネスモデルをしっかりと理解せず入社してしまうと実際は営業を一番の強みとしている企業に対し「大手だからそんなにガツガツ営業しなくてもいけるだろう」などと誤った認識をしてしまい、仕事へのモチベーションが高まらず就活生・企業双方にとってのデメリットが大きくなると考えられます。

また、実際にビジネスをする際にも、幅広いプレーヤーの仕事を理解することで、相手の懐にも飛び込みやすくなり、仕事の成果に結びつけやすいというメリットも想定されます。

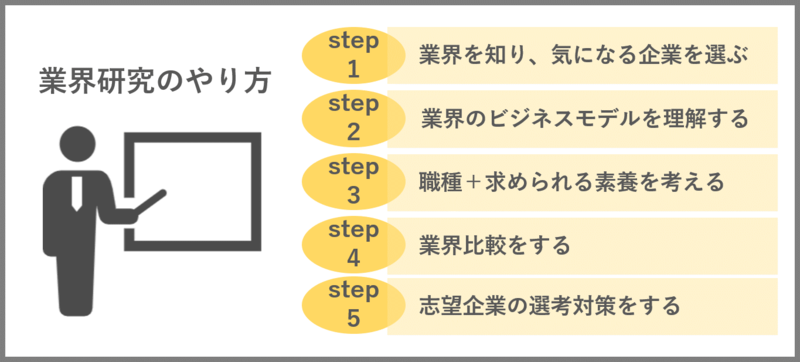

業界研究のやり方

業界研究を行う際は以下のポイントを意識して行ってみましょう。

業界研究を行う際は以下のポイントを意識して行ってみましょう。

↓

(2)業界のビジネスモデルを理解する

↓

(3)職種+求められる素養を考える

↓

(4)業界ごとの繋がりから業界比較をする

↓

(5)その企業に受かるための対策をする

ポイント

それぞれ解説していきます。

どのような業界があるかを知り、気になる業界を選ぶ

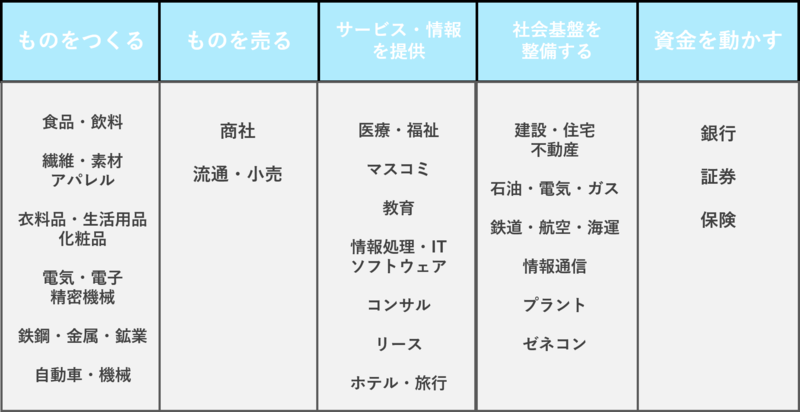

まずは世の中にどのような業界があるのかを知りましょう。

以下で「ものをつくる」「ものを売る」「サービス・情報を提供」「社会基盤を整備する」「資金を動かす」の5つに業界を分類してみました。

上記の分類を参考にし、自身の気になる業界を絞ってみましょう。

上記の分類を参考にし、自身の気になる業界を絞ってみましょう。

業界のビジネスモデルを理解する

ビジネスモデルの理解とは、端的に言えば「商材とカネの流れを理解すること」を表します。

具体的には以下の点について理解するようにしましょう。

- どんな商品・サービスを(what)

- 誰に対して(who)

- どのように(how)

ここでは食品メーカーを例に挙げて考えます。

(1)どんな商品・サービスを(what)

企業が提供する商材は、大きくモノ・サービスの2つに大別できます。

メーカーを始めとしたモノを扱う企業の場合、自社の製品に対する愛着が強い人が多い傾向があります。そのため、「モノ」が競争力の源泉となり、モノ作りの根幹となるマーケティングや研究開発といった部署が花形になりやすいことになります。

一方、銀行・コンサル・商社を始めとしたサービスを扱う企業の場合、商品を見せて売り込むのは困難になります。そのため、「ヒト」が競争力の源泉となり、商材を売り込むうえでは営業の力量に左右される面が多くなります。

この2分類を前提として、提供する商材をもう少し具体化して考えていくことになります。

食品メーカーの場合は、馴染みのある商品(モノ)を提供しているため、この項目については研究せずともイメージが付きやすいと思います。味の素や日清製粉のように食品原料を提供する企業もあるなど、個別の企業研究の際はここからもう少し踏み込んで考えていく必要があるでしょう。

とは言え、志望動機を考える際に商品への興味を無理に捻り出す必要はありません。モノを扱う企業の場合でも、商品愛を述べるに留まることなく志望動機を考えていく必要があります。

参考:メーカーの志望動機|製品愛以外で語る視点とは

商品に興味がない就活生が、メーカーの志望動機を作成する方法を紹介した記事です。「日本の良さを世界に発信したい」「個人に成果が紐づく仕事がしたい」など、実際の社員の働き方に結びつけることで、説得力のある志望動機を作成することができます。

(2)誰に対して(who)

こちらは一言で言えば、「クライアント(顧客)は誰か」を考える項目になります。

クライアントは、大きく法人・個人の2つに大別できます。

法人を顧客とする企業は一般にBtoB(Business to Business)企業と呼ばれ、コンサル・素材メーカーなどが該当します。BtoB企業の場合は、相手方に「自社の利益になる案件だ」と納得させるための、論理的思考力・プレゼンテーション力が特に問われます。

一方、個人を顧客とする企業は一般にBtoC(Business to Customer)企業と呼ばれ、自動車メーカー・不動産販売などが該当します。BtoC企業の場合は、相手方に「この商材を買いたい!」と感情的に思わせるための、相手の懐に訴えかける力が特に問われます。

食品メーカーの場合、商材を直接我々消費者が手に取るためBtoCメーカーであることは間違いありません。一方で、加工食品を製造するための原料の卸売を食品専門商社に依頼したり、消費者の手に届けるために小売店に対して自社製品を売り込んでいくなど、直接の取引相手は法人が中心になります。

小売店の購買担当に「このお菓子はおいしいです!」と担当本人が買いたいと思うような提案をしても販売促進の目的とはズレがあるわけで、そのお菓子を店舗に置くメリットを論理的に説明することが求められるでしょう。

参考:自分にはどんな仕事が向いているのか│「BtoB」「BtoC」の軸を分析し向き不向きを把握しよう

世の中の企業を2つの軸で分類し、それぞれの働き方の違いを紹介した記事です。業界のビジネスモデルの違いを把握し、自分のやりたいことを見つける参考にご活用ください。

(3)どのように(how)

多くの業界・企業では、営業が商材を提供する役割を果たしています。そのため、営業としての働き方について理解を深めることがこの項目の基本となることが多くなります。

先述した通り、マーケティングや研究開発といった職種が花形になりやすい食品メーカーにおいては、就職活動でもそれらの部署を志望する就活生は多いでしょう。

一方で、新入社員の多くは食品メーカーの場合でも営業に配属されることが多いのが事実であり、個人に成果が紐づくような多くの人がイメージする"営業"としての役割を果たすことになります。

このように、「普段商品を口にするからクライアントも個人」「名の知れた企業が多いから営業も楽勝」というような一消費者としてのイメージではなく、商材とカネの動きをプレーヤー同士の関係性も考慮しつつ深く探ることが求められます。

ちなみにここまでの3項目は、以下の記事にある志望動機の3要素に近しいことが書かれていると思います。このことからも、ビジネスモデルの理解と志望動機の構築が密接に関わっていることが読み取れるでしょう。

- どのような価値・サービスを提供したいか

- どのような方法で価値・サービスを提供したいか

- 得られる対価として何を手に入れたいか

引用:「どんな価値を提供するか」就活の志望動機を書く際に重要な3つの要素

職種+求められる素質を考える

先述の通り、仕事内容から求められる素養を導くことに業界研究の目的の一つがあるため、次に職種ごとに働き方や求められる素養を考えていくことになります。

食品メーカーの場合ですと、

営業・生産管理・マーケティング・研究開発・コーポレート・・・

などといった職種が代表的です。

ここから、文理や自身の専攻分野をもとに配属される可能性がある職種の働き方を考察していきます。

例として、生産管理について考えてみます。

生産管理の仕事では、需要予測や原料の供給量などから工場における生産計画を策定、及びそれに沿った生産が実行されているか管理し、適宜修正を行います。

工場側は人材・設備等の関係から生産量には限界があると考える一方、営業側はできるだけ多くの完成品が欲しいという状態もしばしば発生します。

これより食品メーカーの生産管理では、「現場関係者・営業・購買担当といった複数の関係者の利害を調整し、それに対して最適な働きかけができる」素養、もう少し一般化すれば「価値観や立場の異なる人と協力して成果をあげることができる」素養が求められると考えれます。

"素養"と言われると何やら難しく感じるかもしれませんが、実はこれは多くの内定者が共通でアピールしたものであり、大別すると内定者の自己PRの種類はそう多いものでありません。

unistyleではそういった企業に伝えるべき強みは、大きく分けて5つに分けられると「ES・面接で人気企業内定者が企業に伝えていた5つの強みとは?」の記事で紹介しています。

結局、総合職では商社であろうと広告業界であろうとメーカーであろうと求める人材は類似しており、まずはこの5つのうちどれに当てはまるかを考えれば十分だと考えます。

人気企業内定者が共通してアピールしていた、企業が求めている5つの「強み」を紹介した記事です。有名企業内定者の回答の紹介もしていますので、参考にご活用ください。

業界ごとの繋がりから業界比較をする

一般的に一つの仕事といってもそこには数多くのプレーヤーが関わっており、ビジネスモデルを考えるうえではそれらの関係者も考慮する必要があると思われます。

食料メーカーの場合、食品原料メーカー・総合商社・食品専門商社なども食に関わるビジネスに携わっています。これらを「「なぜうちの業界?」|業界研究の重要性」の記事にあるようにメリット / デメリットを中立的な立場で考えていけるといいでしょう。

他の業界でも、営業に焦点を当てれば「(1)生命・生活にとって不可欠な商材を、(3)個人に成果が紐づく環境で営業活動により消費者に届ける」という面で、製薬会社のMRや生活消費財メーカーの営業でも近しいことが言えるでしょう。

この場合、MRとは(2)クライアントが小売店の販売担当ではなく医師である、生活消費財メーカーとは(2)外食産業はクライアントにはならない、という点でそれぞれ違いがあります。

これらを自己分析から導いた企業選びの軸や自身の強みと関連付けて、憧れというより、向いていること・やりたい/興味があることとの合致を伝えられるようにしましょう。

志望動機を語る上では、「他業界ではダメな理由」も語れなければなりません。業界比較のための具体的なステップや、内定者の業界比較例を掲載しているので、参考にご活用ください。

その企業に受かるための対策を行う

企業は自社に貢献してくれる人材を採用したいと思っています。

そのためただ自己PRをするのではなく、企業が求めている人材であることをアピールする必要があります。

業界研究を行うことで企業が求めている素養を知ることができるため、しっかりと業界研究を行って志望企業に評価される自己PRや志望動機を考えましょう。

上記の各項目に関して、下記の動画でも解説をしているので参考にしてみてください。

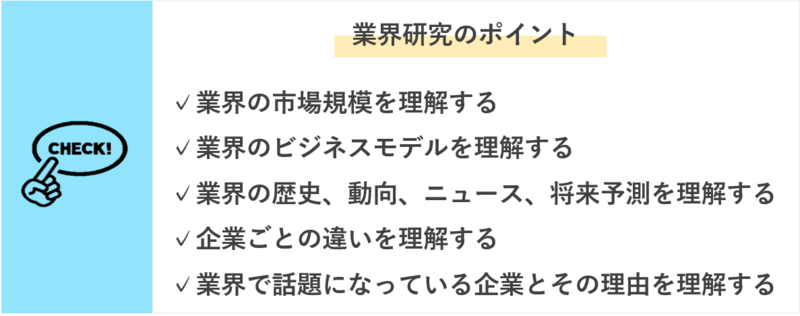

業界研究を行う際のポイント

業界研究を行う際は以下のポイントを意識してみてください。

業界研究を行う際は以下のポイントを意識してみてください。

- 業界の市場規模を理解する

- 業界のビジネスモデルを理解する

- 業界の歴史、動向、最近のニュース、将来予測を理解する

- 業界の代表的な企業と企業ごとの特徴や違いを理解する

- 業界で最近話題になっている企業とその理由を理解する

業界の市場規模を理解する

市場規模とは「ある市場においての経済活動の規模を意味する言葉」であり、経済活動の規模とは、その市場で行われる商取引で発生する売上のことを指します。

すなわち市場規模=ある市場における売上総額です。

業界の市場規模は会社の成長を左右する重要な指標となるため、業界研究には欠かせません。

例えば「成長したい」という企業選びの軸を持っている就活生が市場規模が減少している業界に入社してしまったら、抱いていたイメージとの差が生じてしまいミスマッチになってしまう可能性もあります。

そのようなミスマッチを避けるためにも、市場規模はしっかりと理解しておくようにしましょう。

業界のビジネスモデルを理解する

ビジネスモデルを理解するということは「商材とお金の流れを理解する」、つまりどこに商材を販売して、どこから利益を得ているのかを理解するということです。

ビジネスモデルを理解しなければ数々の選考を突破することはできません。

例えば、志望動機では「業界のビジネスモデルで実現妥当性があること」と「自身が成し遂げたいこと」の合致を伝えることが重要となります。

その際にビジネスモデルを理解できていないと企業側には「志望度が低い」という印象を持たれてしまう可能性があります。

企業に評価される志望動機を作るためにも業界のビジネスモデルはしっかりと理解しておきましょう。

業界の歴史、動向、最近のニュース、将来予測を理解する

業界の動向や将来予測を理解することで成長性やビジネスモデルの変化を知ることができます。

業界の成長性はとても重要です。

なぜならせっかく志望企業に入社できても、今後衰退していくような業界では長く働くことは難しくなってしまうからです。

例えば「社内で昇格したい」などの目標がある人が業界の安全性や成長性を把握せずに衰退業界に属する企業に入社してしまうと結果的にミスマッチになってしまうこともあります。

また、ビジネスモデルの変化を知ることも非常に重要です。

時代の変化に伴い働き方も変化しています。そのため、最近のニュースや動向を知らず過去のビジネスモデルのイメージで入社してしまうと自分がやりたかった業務ではないと感じてしまうこともあり得ます。

そうならないためにも自分のキャリアや将来を考えた時にどのような業界が良いのかまでしっかりと考えられるようにしましょう。

業界の代表的な企業と企業ごとの特徴や違いを理解する

企業ごとの特徴を理解することは非常に大切です。

企業は面接を通して就活生の志望度もチェックしているため、「なんでうちの会社がいいの?」などといった質問をしてきます。

その際に企業ごとの特徴をしっかりとつかめていないと志望度が低いという印象を面接官に持たれてしまう可能性もあります。

そのため志望度をアピールするためにも、企業ごとの特徴は理解しておきましょう。

具体的には詳しい事業内容や社風、企業理念などが挙げられます。

業界で最近話題になっている企業とその理由を理解する

これも先程と同じように志望度をアピールする際に必要となります。

〇〇業界を志望しているのにも関わらず、〇〇業界のニュースや最新の情報を把握できていないと「本当に志望しているのかな?」と面接官に不信感を与えてしまうかもしれません。

そのためこの業界に興味があり志望していることをアピールするためにも、「〇〇企業が最近話題になっているな」だけでなく、なぜ話題になっているのかまで理解しておくようにしましょう。

そうすることでしっかりと業界研究を行っているアピールにも繋がります。

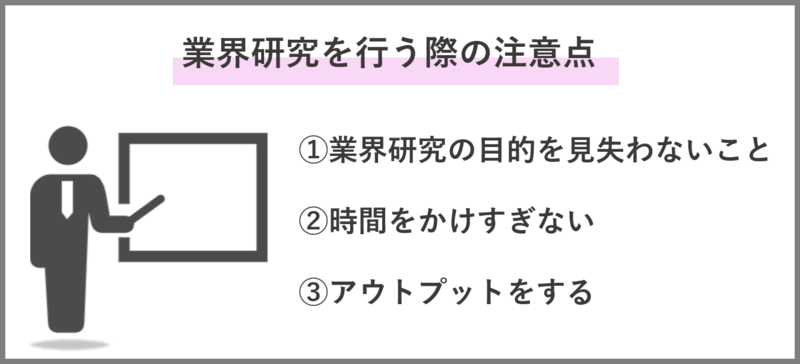

業界研究を行う際の注意点

業界研究を行う際は以下の注意点を意識して行いましょう。

業界研究を行う際は以下の注意点を意識して行いましょう。

- 業界研究の目的を見失わないこと

- 業界研究自体に時間をかけすぎない

- 業界研究をしたらそのアウトプットも忘れない

業界研究の目的を見失わないこと

業界研究は企業の情報を知ることが目的なのではなく、そこから求められる素養や、自身のスペックとの合致を考えることに真の目的があります。

企業はその業界や企業への「知識」を要求しているのではありません。そういった知識は入社してからでも身につけることができます。

それよりも、入社して「将来ウチで活躍しそうな人材か」というある種の期待感が重要であり、それを示すためのあくまで手段として業界研究があるという位置づけを理解していただければと思います。

業界研究自体に時間をかけすぎない

上記と関連して、業界研究が完璧=内定ということにはならないため、業界研究それ自体に時間をかけすぎるのは得策ではありません。

業界研究のやり方を解説した際に述べた通り、「何を・誰に・どうやって」に基づくビジネスモデルと、そこから決定される働き方についてイメージが出来たらそれで十分だと考えます。

もちろん、最終面接に近づいていくと、本当に内定を出したら自社に来てくれるか志望度の高さを問うために、企業知識も含めた様々な切り口から志望動機を聞いてくることも事実です。

このことから、どのような志望動機が評価されるかは企業、また選考フェーズによると言ってしまえばそれまでですが、第一志望と述べなければ内定は絶対に出ないというわけではありません。

完璧な業界研究を追い求めるよりは、上記要素を満たしたら企業の選考を受けてみようぐらいのフットワークの軽さが大切なのではないでしょうか。

参考:面接での「第一志望か?」という問いで嘘をつかずに高評価を得る答え方

「弊社は第一志望か?」という質問の企業側の意図を考察した上で、嘘をつくことなく適切に回答する方法について解説した記事です。

業界研究をしたらそのアウトプットも忘れない

自己分析・業界研究自体は就職活動における典型的なインプットの取り組みです。

それを実際に評価されるものにする、もしくは評価される内容かどうかを確かめるうえでは、アウトプットの取り組みも欠かせません。

具体的な方法としては、まずはそれを反映させたエントリーシートを添削してもらう、実際に企業の選考に出して通過の有無を確かめることが挙げられるでしょう。

また、OB訪問で自分の意見や考えを伝えることも有効的なアウトプットだと思います。

自身が成し遂げたいことは本当にその業界・企業で実現妥当性が高いものか、自分が仕事内容から必要と考えた素養は本当にその業界・企業で求められる内容かなど、実際に働いている社員に確かめることで得られるものも多いと思っています。

最後に

本記事では業界研究の目的やメリットから具体的なやり方、注意点まで解説しました。

本記事では業界研究の目的やメリットから具体的なやり方、注意点まで解説しました。

業界研究は自己分析と並んでそれ自体が目的のような言説が蔓延しており、ある種の自分探し・夢探しのようなものと捉えて正しい効果を得られていない就活生が多いように感じています。

ただの業界探しに終始することなく、ビジネスモデル・仕事理解の観点をしっかりと持ちながら、内定獲得へ結びつく業界分析を心がけていってください。

企業研究のやり方を徹底解説-新卒就活を効率的に進めるためのコツとは?-

【新卒】3ステップで完成!通過率を上げる志望動機の書き方|ES例文付

文字数別で自己PRの書き方と例文を解説‐100字/200字/400字/500字/600字/800字‐

1.業界研究の目的・やり方

2.業界研究ノートの作り方

3.業界研究にオススメのサイト

4.業界研究にオススメの本

5.【保存版】41業界を徹底解説!unistyle業界研究記事まとめ