【趣味別ES例文8選】ガクチカで趣味をアピールする方法

129,831 views

最終更新日:2023年12月20日

1.そもそもガクチカって何?

2.ガクチカがない人の対処法

3.ガクチカの書き方を徹底解説

4.ガクチカの例文を紹介

(1)ガクチカでゼミ活動をアピールするには

(2)ガクチカでサークル活動をアピールするには

(3)ガクチカで留学経験をアピールするには

(4)ガクチカで長期インターンシップをアピールするには

(5)ガクチカでボランティアをアピールするには

(6)ガクチカで研究(研究室)をアピールするには【理系学生向け】

(7)ガクチカで体育会系部活動をアピールするには

(8)ガクチカで資格・TOEICをアピールするには

(9)ガクチカで趣味をアピールするには

(10)ガクチカでアルバイトをアピールするには

→ガクチカでカフェアルバイトをアピールするには

→ガクチカで塾講師アルバイトをアピールするには

→ガクチカで飲食店アルバイト(居酒屋・焼き肉・レストラン)をアピールするには

→ガクチカでカラオケアルバイトをアピールするには

5.面接でのガクチカ対策と頻出質問10選

6.自己PRで”オタクな部分”を語るべし!なぜ今の時代”オタク”が評価されるのか

エントリーシート(ES)を書くにあたって、部活動やサークル、ゼミ、アルバイトなど一般的にが学生時代に頑張ったこと(以下 ガクチカ)がないと悩む就活生がいるのではないでしょうか。また、趣味をガクチカで話したら、選考で落ちると考える人もいるかもしれません。

多くの人が持っている趣味をガクチカでアピールしても問題ありません。

本記事では、趣味をガクチカで書いたら、ESや選考で落ちるのではと不安に思う就活生のために、"趣味をガクチカのエピソードとしてアピールするメリットとポイント"を通し、「企業から評価されるガクチカ」を作成するためのヒントを提供します。趣味別の選考通過者のES例文も参考にしてください。

- 本記事の構成

- ガクチカのエピソードとして趣味をアピールしても良いのか?

- ガクチカのエピソードとして趣味をアピールするメリット

- ガクチカのエピソードとして趣味をアピールする際のポイント

- 趣味をアピールするガクチカの書き方

-

趣味をエピソードにしたガクチカES例文

∟ガクチカ例文(1)【読書】×【森ビル】

∟ガクチカ例文(2)【山登り】×【UBSグループ】

∟ガクチカ例文(3)【食べ歩き】×【日本ロレアル】

∟ガクチカ例文(4)【筋トレ】×【カゴメ】

∟ガクチカ例文(5)【映画鑑賞】×【JR東日本企画(jeki)】

∟ガクチカ例文(6)【サイクリング】×【INPEX(旧 国際石油開発帝石)】

∟ガクチカ例文(7)【ダイエット】×【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】

∟ガクチカ例文(8)【ボディビル】×【楽天グループ】

ガクチカのエピソードとして趣味をアピールしても良いのか?

ガクチカのエピソードとして趣味をアピールしてもよいのだろうかと不安になる方も多いでしょう。

しかし、ガクチカのエピソードとして趣味をアピールすることは問題はなく、アピールする趣味を続けてきた目的と得られた学びを明確に伝えることができれば魅力的な内容に仕上げることができます。

なぜガクチカのエピソードとして趣味をアピールすることは問題はないのかというと、ガクチカにおいて大事なことはエピソードの内容ではなく、それによって得られた学びや発揮した人柄だからです。

ガクチカを聞かれたらアピールする趣味を続けてきた目的と得られた学びを明確に伝えることが重要であると理解しましょう。

ガクチカのエピソードとして趣味をアピールするメリット

まずは、ガクチカのエピソードとして趣味をアピールするメリットを紹介します。

そのメリットは以下の2点に大別されると考えています。

- 人柄(人間性)を示しやすい

- 個性を出しやすく、他の就活生との差別化を図りやすい

人柄(人間性)を示しやすい

趣味は個人の志向性や興味の方向のもとに成り立つものであるため、「人柄(人間性)」をアピールしやすい傾向にあります。

例え同様の趣味を持っているとしても、趣味を継続した上での目標や継続している目的は個々人によって異なります。

そのため、"その趣味のどういった部分に興味を持ち、何のために取り組んでいるのか"を述べることで、人柄(人間性)を充分にガクチカにおいてアピールすることができるでしょう。

本記事の後半に掲載している「ガクチカ作成のフレームワーク」を参考にしてみても、ガクチカには人柄の要素を盛り込むことが望ましいと述べられているため、自身の人柄をしっかりとアピールしましょう。

個性を出しやすく、他の就活生との差別化を図りやすい

メリットの1つ目と少し重複する部分もありますが、ガクチカのエピソードとして趣味をアピールする場合は、その時点で「個性」を出しやすい傾向にあります。

というのも、サークルやアルバイトといったガクチカの定番エピソードに比べて趣味の数は無限にあり、エピソード・内容ともに被る場合はほぼないからです。

その上で、例え同様の趣味を持っているとしても、趣味を継続した上での目標や継続している目的は個々人によって異なるため、差別化を図りやすいと考えられます。

ただ、ガクチカは「個性を出して他の就活生と差別化を図ることができればそれでいい」という訳ではありません。

主に"(1)経験・実績自体のインパクト(2)思考力・モチベーションの源泉・人柄(3)企業で活かせる学び"の3点が評価基準になりますので、この観点も意識した上で個性を示すようにしましょう。

意外と侮れない!履歴書の「趣味・特技」の欄〜印象に残る学生になる為に〜

→趣味という話題を通じて「印象に残る就活生とは?」という内容を紹介している記事になります。

ガクチカのエピソードとして趣味をアピールする際のポイント

ガクチカのエピソードとして趣味をアピールするメリットを紹介しましたが、「アピールする際のポイント」もあります。

基本的に、趣味をアピールするガクチカのポイントは以下の3点に大別されると考えています。

- 「取り組もうと考えた動機(目的)と趣味を通じて得た学び」を明確に述べる

- 5W1Hを意識する

- 不適切な趣味を避ける

「取り組もうと考えた動機(目的)と趣味を通じて得た学び」を明確に述べる

ガクチカでアピールする趣味が一定期間継続しているのであれば、「何かしらの動機・継続している目的」があるはずです。そのため、「なんとなくで始め、目的もなく継続している」方はおそらくいないでしょう。

むしろこの動機の部分が不明確な場合、「この学生はただ何となくで趣味を継続しているんだな」などとむしろマイナス評価を受ける場合もありますので、注意する必要があります。

また、ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-の「ガクチカの書き方」を参考にすると、ガクチカでは"活動を通じて得た学び(取組みを通じて何を学んだのか?)"を盛り込む必要があります。

学びに関しては、単なる気付きや感想ではなく、「社会に出てからも活かすことができる学びであるかどうか」が見られているため、その観点は意識した上でガクチカを述べることが重要です。

ガクチカに学びの要素を盛り込み、いわゆるファクトベースのガクチカ(活動内容が時系列に沿って書かれているだけのガクチカ)にならないように気をつけましょう。

- なぜその趣味に注力しようと思ったのか

- 趣味を通して何を学んだか

- 社会に出てからも活かすことができる学びであるかどうか

【ES例文付】他の就活生と差がつく!ガクチカから学んだことの書き方

→ガクチカから学んだことの書き方について解説している記事になります。例文も掲載していますので、「学びをどのようにアピールするか」という観点を確認してみてください。

5W1Hを意識する

ガクチカを書く際は、「5W1H(Who・When・Where・What・Why・How)」を意識することが重要と言われています。

それはガクチカにおいて趣味をテーマに述べる際も同様で、特に"What(何を)・Why(なぜ)・How(どのように)"を意識するといいでしょう。

- 何を目標にしたか

- どのような困難があったか

- どのように困難を乗り越えたか

- 目標・困難に対する取り組みが具体的且つ分かりやすいかどうか

不適切な趣味を避ける

ガクチカのエピソードとして趣味をアピールすることは問題ありませんが、エピソードによっては不適切な趣味もあります。

誰が見ても明らかに印象が悪いであろう趣味は当然避けるべきです。例えば「法に抵触する可能性がある行為・周囲の人が不快に感じるような行為」などが挙げられます。

競馬を始めとした賭博行為は書いてはいけないという話もしばしば耳にしますが、例えば同じ競馬のエピソードでも「応援している騎手・馬がいて出場する試合は欠かさず観戦している」と「遊びで散財してしまい生活苦で一発逆転のため」では大きく印象が異なると思います。

もちろん、競馬という単語を聞いて毛嫌いしてしまう人もおり、それが心配なのであれば避けた方が無難でしょうが、結局は項目自体よりも、それを趣味とした"背景や思い入れの方向性・目標や目的に向けて取り組んだ過程"といった側面の方が重要だと言えるでしょう。

また、印象の良し悪しは就活生ではなくて人事が判断するという意識も持つべきだと思いますので、OB訪問などで社会人の目線からの印象を聞いておくと良いと思います。

趣味をアピールするガクチカの書き方

ここからはガクチカの基本的な書き方を紹介します。

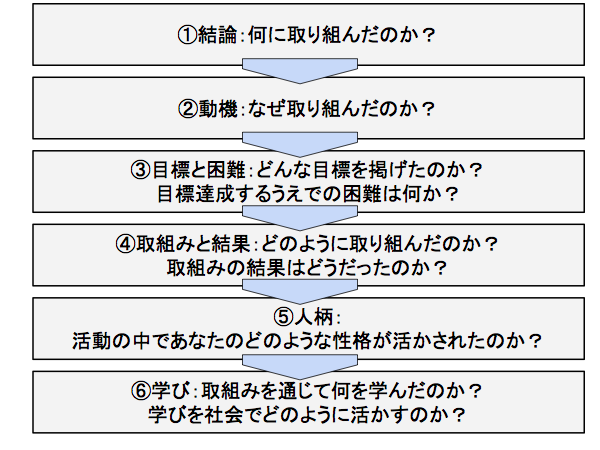

ガクチカは基本的に以下のフレームワークに沿って書くと論理的な文章になると言われています。

※下記のフレームワークの6つの要素に関しては、「全ての要素を必ず盛り込まなければならない」というわけではありません。ESの設問形式や指定文字数を考慮しながら、構成を調整していただければと思います。

上記のフレームワークを見てもらえば分かるように、

(1)結論→(2)動機→(3)目標と困難→(4)取組みと結果→(5)人柄→(6)学び

といった構成でガクチカを論理展開していくと良いと考えています。

また、動画を通じてガクチカの書き方を確認したいという方は下記の動画も参考にしてもらえればと思います。

フレームワークの各項目の具体的なポイントは、以下に記載した記事からご覧ください。

ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-

→フレームワーク含め、「ガクチカの書き方」について網羅的に解説している記事になります。「ガクチカをうまく書けない」と悩んでいる就活生にとっては必読の記事になります。

「学生時代頑張ったこと」で重視される4つの評価項目

→ガクチカの評価基準を紹介しています。

趣味をエピソードにしたガクチカES例文

最後に、趣味をエピソードして使用しているガクチカの例文を8つ紹介します。

- ガクチカ例文(1)【読書】×【森ビル】

- ガクチカ例文(2)【山登り】×【UBSグループ】

- ガクチカ例文(3)【食べ歩き】×【日本ロレアル】

- ガクチカ例文(4)【筋トレ】×【カゴメ】

- ガクチカ例文(5)【映画鑑賞】×【JR東日本企画(jeki)】

- ガクチカ例文(6)【サイクリング】×【INPEX(旧 国際石油開発帝石)】

- ガクチカ例文(7)【ダイエット】×【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】

- ガクチカ例文(8)【ボディビル】×【楽天グループ】

趣味の種類は個々人で異なるかと思いますが、文章構成等は参考になる部分があるかと思いますので、それぞれの例文を確認していただければと思います。

ガクチカ例文(1)【読書】×【森ビル】

あなたが学生生活で、もっとも力を入れて取り組んでいること、これから卒業までに取り組んでいきたいことについて具体的に教えてください。(400字以内)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(2)【山登り】×【UBSグループ】

部活・サークル活動、趣味・特技や最近関心を寄せていることなどについて ご記入ください。(全半角300字以内)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(3)【食べ歩き】×【日本ロレアル】

あなたが最近気になっている、または今まで夢中になったもの・ことについて以下点を含め、ご自由にご記入ください。 ・興味を持った背景・魅力 など ※化粧品に関連する事柄である必要はございません。(必須:400文字以内)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(4)【筋トレ】×【カゴメ】

あなたはどのような人ですか?5文字以内で教えてください!(5文字以下)

その理由について、エピソードを交えて教えてください。(100文字以上300文字以下)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(5)【映画鑑賞】×【JR東日本企画(jeki)】

趣味・資格・特技

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(6)【サイクリング】×【INPEX(旧 国際石油開発帝石)】

あなたが日ごろ大切にしている軸は何ですか?また、それに従って行動した具体的事例もご記入ください。(400文字以下)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(7)【ダイエット】×【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】

成功体験(400字以内)

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

ガクチカ例文(8)【ボディビル】×【楽天グループ】

学生時代に力を入れたこと

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77482枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

まとめ

本記事では、"ガクチカで趣味をアピールする方法"を解説しました。

趣味のエピソードをガクチカでアピールする就活生はそこまで多くありませんが、「エピソードの種類・ガクチカの書き方」次第では充分にアピールすることができます。

本記事の内容を参考にし、自身の趣味のエピソードを魅力的にガクチカでアピールしていただければと思います

1.そもそもガクチカって何?

2.ガクチカがない人の対処法

3.ガクチカの書き方を徹底解説

4.ガクチカの例文を紹介

(1)ガクチカでゼミ活動をアピールするには

(2)ガクチカでサークル活動をアピールするには

(3)ガクチカで留学経験をアピールするには

(4)ガクチカで長期インターンシップをアピールするには

(5)ガクチカでボランティアをアピールするには

(6)ガクチカで研究(研究室)をアピールするには【理系学生向け】

(7)ガクチカで体育会系部活動をアピールするには

(8)ガクチカで資格・TOEICをアピールするには

(9)ガクチカで趣味をアピールするには

(10)ガクチカでアルバイトをアピールするには

→ガクチカでカフェアルバイトをアピールするには

→ガクチカで塾講師アルバイトをアピールするには

→ガクチカで飲食店アルバイト(居酒屋・焼き肉・レストラン)をアピールするには

→ガクチカでカラオケアルバイトをアピールするには

5.面接でのガクチカ対策と頻出質問10選

6.自己PRで”オタクな部分”を語るべし!なぜ今の時代”オタク”が評価されるのか