【ES例文7選】ガクチカとは?自己PRとの違いからポイントまで徹底解説-unistyle独自取材付き-

318,998 views

最終更新日:2023年10月10日

そこで本記事では「ガクチカとは」という基礎の部分から

「エントリーシート(ES)・面接でガクチカを聞く理由・評価基準」「自己PRとの違い」「ガクチカがない場合」

「内定者&選考通過率のES例文」まで幅広く解説しています。

- 本記事の構成

- ガクチカとは

- ガクチカと自己PRは何が違う?

- エントリーシート(ES)や面接でガクチカを聞く意図

・モチベーションの源泉や価値観を知るため

・経験や経験から学んだことを知るため

・自社に合う・マッチする人材かどうか知るため - ガクチカの評価基準

・エピソードに再現性があるか

・記載内容から「思考力・モチベーションの源泉・人柄」を示すことができているか

・企業で活かせる学びを得ているか - ガクチカがない場合はどうすれば良い?

・学業や趣味など普通のエピソードから洗い出す

・アルバイトや長期インターンを始めてみる - ガクチカの書き方

- エピソード別ガクチカのES例文7選

・ガクチカ例文(1)アルバイト

・ガクチカ例文(2)体育会系部活動

・ガクチカ例文(3)サークル

・ガクチカ例文(4)学業

・ガクチカ例文(5)長期インターンシップ

・ガクチカ例文(6)ゼミ・研究活動

・ガクチカ例文(7)趣味

・ガクチカ例文(8)留学 - ガクチカに関するよくある質問に先輩がアンサー【unistyle独自取材】

ガクチカとは

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略称です。

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略称です。

ガクチカは就活の際に「志望動機」「自己PR」と並び、ES(エントリーシート)や面接で頻出の質問となっています。

実際の選考では

「学生時代に最も打ち込んだことは何ですか?」

「学生時代に最も熱中して取り組んだことは何ですか?」

「学生時代に挑戦したことは何ですか?」

など、質問の仕方は違えど多くの企業の選考で聞かれるものです。

なお、ガクチカの作成に悩む就活生には就職エージェントneoの利用がオススメです。アドバイザーから、就活全体のノウハウや、選考対策に関するアドバイス、強みに沿った企業紹介を受けることができます。

少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。

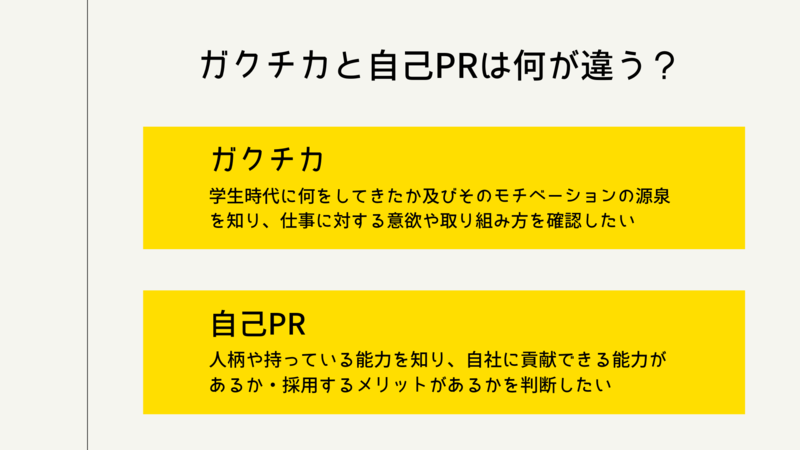

ガクチカと自己PRは何が違う?

就活でお馴染みの「ガクチカ」と「自己PR」ですが、具体的には何が違うのでしょうか。

就活でお馴染みの「ガクチカ」と「自己PR」ですが、具体的には何が違うのでしょうか。

前提として、ガクチカと自己PRの両方に共通して言える目的は「その就活生が自社の求めている人材であるかどうかを知る」ということです。

しかしガクチカと自己PRは項目が分かれているため、質問する意図に違いはあります。簡単に説明すると以下の通りです。

- ガクチカ:学生時代に何をしてきたか及びそのモチベーションの源泉を知り、仕事に対する意欲や取り組み方を確認したい

- 自己PR:人柄や持っている能力を知り、自社に貢献できる能力があるか・採用するメリットがあるかを判断したい

ガクチカでは物事に取り組んだ過程やそのモチベーションの源泉をチェックしています。そのためガクチカで重要なのは「物事を達成するために何をしたか、どのように取り組んだか、なぜ頑張ることができたのか」の部分です。

対して自己PRで重要なのは「こんなスキル・強みがあるから〇〇を達成できた」という人柄や持っている能力の部分です。

伝える内容は一見類似していますが、そこから採用担当者が何を知りたいのかを理解した上で、それぞれの内容を考えることが重要です。

時々就活生から「ガクチカと自己PRは内容が被ってもいいのか?」という質問が挙がりますが、これに対する答えは「被っても問題は無いが企業の質問する意図を考える必要はある」です。

先述の通りガクチカと自己PRは全く同じ意図で質問している訳ではありません。そのため前提として質問する意図を把握することが必要になります。その上で同じエピソードを使う場合には、質問の意図によってアピールするポイントを変えるという手法があります。

例えば体育会野球部でのエピソードを就活の場でアピールする際に、

ガクチカ→主将として試合で成績を残した時のエピソード

自己PR→怪我でなかなか試合に出られず、仲間へのサポートに徹した時のエピソード

を使い分けるなどアピールするポイントを変えることで的確なアピールができるはずです。自己PRについてもう少し詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

1.自己PRの基本知識(意味・強みの種類・自己紹介やガクチカとの違い)

2.自己PRが見つからない人の対処法

3.自己PRの書き方・書く際のポイントを解説

4.自己PRの書き方を文字数別に解説

5.自己PRの書き出しを解説

6.自己PRの締めを解説

7.自己PRのES例文集(強み別)

8.自己PRのES例文集(業界別)

9.面接での自己PRの伝え方

10.面接での自己PRにまつわる頻出質問集

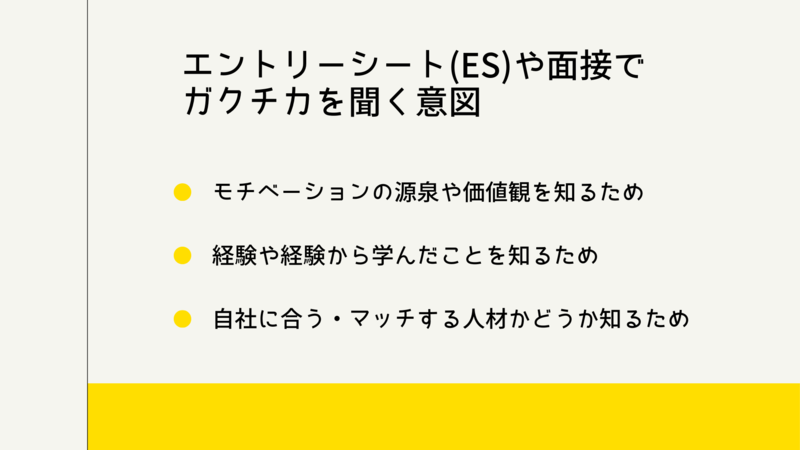

エントリーシート(ES)や面接でガクチカを聞く意図

「ガクチカ」という就活用語が作られるほど、「学生時代に力を入れたこと」は頻出質問ですが、「なぜエントリーシート(ES)や面接では高頻度でガクチカを聞かれるのか?」と疑問を抱く就活生も多いのではないでしょうか。

「ガクチカ」という就活用語が作られるほど、「学生時代に力を入れたこと」は頻出質問ですが、「なぜエントリーシート(ES)や面接では高頻度でガクチカを聞かれるのか?」と疑問を抱く就活生も多いのではないでしょうか。

その理由は大きく分けて以下の3つです。

- モチベーションの源泉や価値観を知るため

- 経験や経験から学んだことを知るため

- 自社に合う・マッチする人材かどうか知るため

モチベーションの源泉や価値観を知るため

企業がガクチカを聞く理由の1つに「学生のモチベーションの源泉や価値観を知るため」があります。学生が何をモチベーションにし、物事に対して全力で向き合えるのかを知りたいということです。

では、なぜ企業が学生のモチベーションの源泉や価値観を知りたがるのでしょうか。それは、「入社後も活躍できそうかを確認するため」です。

いくら学生時代に何かを頑張ったとしても、社会人になって仕事に対して努力できなければ、企業に貢献することはできません。

また「ミスマッチによる早期退職を防ぐ」という観点からも、「自社で働くことが学生のモチベーションに繋がるか」「社風が学生の価値観に合うか」は、企業にとって重要なポイントです。

そのため企業は「何をモチベーションに努力しているのか」「仕事に対しどんな価値観を持っているのか」などの観点から、モチベーションの源泉や価値観を確認しています。

経験や経験から学んだことを知るため

企業がガクチカを聞く理由の1つに「経験や経験から学んだことを知るため」があります。学生が何を経験してきたのか、そしてそこから何を学んだのかを知りたいということです。

どんな仕事でも「経験から得た学びを次に活かす」ことは重要です。学びを活かして成長していける人かを見極めるため、ガクチカでは「どのようなことを経験し、そこからどのようなことを学んだのか」が評価ポイントとなっています。

ここで言う「経験」とは、「体育会部活で全国大会優勝」「起業し年商3000万円を達成」「ビジネスコンテスト最優秀賞」など人に自慢できるような華々しい実績・成果のみを指す訳ではありません。

後ほど詳しく解説しますが、ありきたりなエピソードでも戦略次第でガクチカとしてアピールすることができます。

自社に合う・マッチする人材かどうか知るため

企業がガクチカを聞く理由の1つに「自社に合う・マッチする人材かどうか」があります。「自社との相性」を見極めたいということです。

企業はガクチカでアピールされた内容をもとに「この場面でこのように行動したのであれば、入社後はこのように活躍してくれるだろうな」といったことを読み取ろうと考えています。

例えば、高い論理的思考力が求められると言われているコンサルティングファームであれば、ガクチカにおいても論理性が求められます。

また営業職には1人で黙々と作業することを好む学生よりも、コミュニケーション能力に長けており、人と関わることが好きな学生の方が向いていると判断される可能性が高いです。

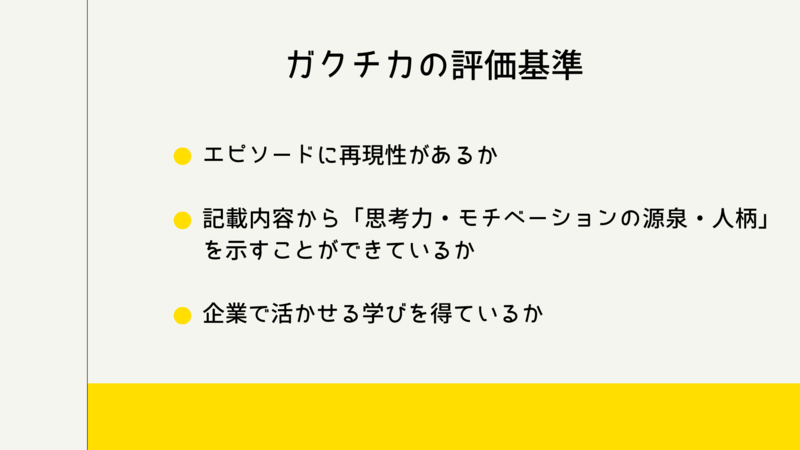

ガクチカの評価基準

ここでは、先ほどの「エントリーシート(ES)や面接でガクチカを聞く意図」をもとにガクチカの評価基準を解説していきます。

ここでは、先ほどの「エントリーシート(ES)や面接でガクチカを聞く意図」をもとにガクチカの評価基準を解説していきます。

ガクチカに関しては多くの就活生が「どのような経験を積んできたか」に焦点を置きがちですが、企業側はそれ以外にも様々な評価基準を持ち、包括的にガクチカを評価しています。

その評価基準は、大きく分けて以下の3つです。

- エピソードに再現性があるか

- 記載内容から「思考力・モチベーションの源泉・人柄」を示すことができているか

- 企業で活かせる学びを得ているか

エピソードに再現性があるか

再現性とは、「ガクチカに書いた経験を会社に入ってから活かすことができるか」ということです。

ガクチカのエピソードとして用いる経験・実績自体にインパクトがある場合は採用担当の目に留まる可能性が高く、企業によってはそのエピソードだけで評価の対象になります。

しかし経験・実績自体のインパクトは評価項目の内の1つに過ぎません。

それにも関わらず多くの就活生は「経験・実績自体のインパクトが全て」と考え、「ガクチカとして自慢できるエピソードが無いこと」「他者とのエピソード被り」などをあれこれと悩み過ぎているようです。

それにより、力を入れた活動やより自分をアピールできるエピソードが他にあるにも関わらず、見栄え・インパクトを重視して書く内容を決めてしまう就活生が一定数います。しかし、これは非常にもったいないです。

企業側には「過去の成功体験」だけを聞きたいのではなく、その経験を仕事でも活かせるかについても知りたいという意図があります。

そのため見栄え・インパクトだけでエピソードを決めてしまっては、選考(面接)の中で繰り返しされる深堀りに満足に答えることができない恐れがあります。

再現性のあるガクチカを書くためには「成果よりもプロセスにこだわること」「企業に合った強みをアピールすること」の2点が重要です。

もちろん、経験・実績自体のレベルが高いに越したことはないのですが、あくまで経験は評価基準の1つに過ぎません。それを念頭に置いてガクチカを考えましょう。

記載内容から「思考力・モチベーションの源泉・人柄」を示すことができているか

ガクチカでアピールすべきポイントはいくつかあるのですが中でも思考力・モチベーションの源泉・人柄の3点をアピールすることが特に重要です。その具体的な理由としては以下の通りです。

- 思考力:ガクチカに限らず「物事に対してどれだけ深く考え、それをどのように行動に移すのか」という観点は仕事においても重要となり、モノを売る・アイデアを考えるといった全ての業務に通ずるため

- モチベーションの源泉:個々人のモチベーションの源泉はどの取り組みにも通ずる部分があり、ガクチカにおけるモチベーションの源泉が仕事にも共通するため

- 人柄:企業側は「より自社にマッチしている人材と働きたい」と考えており、その人の根底にある人柄(性格・価値観)が「企業の社風・ビジネスモデル」にマッチしているかどうかを採用する上で判断しているため

ガクチカでは経験・実績自体のレベルの高さだけではなく、書き方・伝え方のレベルも評価対象となるため、上記の3点をしっかりとアピールしましょう。

また、ガクチカに関する質問は面接で必ずと言っていいほど深掘りされますが、そこでは経験の内容だけでなく、「物事を考える力」「物事に対する行動力」が試されています。

その上で、エピソードから感じられる思考力・モチベーションの源泉・人柄などが優れているか、自社とマッチしているかどうか」も見られています。

企業で活かせる学びを得ているか

経験から学んだことを次へ活かすのは、就活に限らず社会人になってからも求められる能力です。つまりガクチカの場合はその経験から得られた学びが、志望企業の仕事内容で活かせるものであることを示す必要があります。

具体的に説明すると、ガクチカではその経験においてどのように取り組んだのか?・どんな課題や目標に対し、どう改善したのか?という部分が見られているということになります。

何事に対しても改善・改革意識を持ち、どのような経験でも次に繋げていこうとする姿勢から、就活生の今後の伸びしろ・ポテンシャルを見ているとも言えるでしょう。

また、どのように仕事に取り組むのか(周囲の人を巻き込むのか、1人で成果を挙げるのか)を確認し、職種への適正を見極めようとする場合もあります。

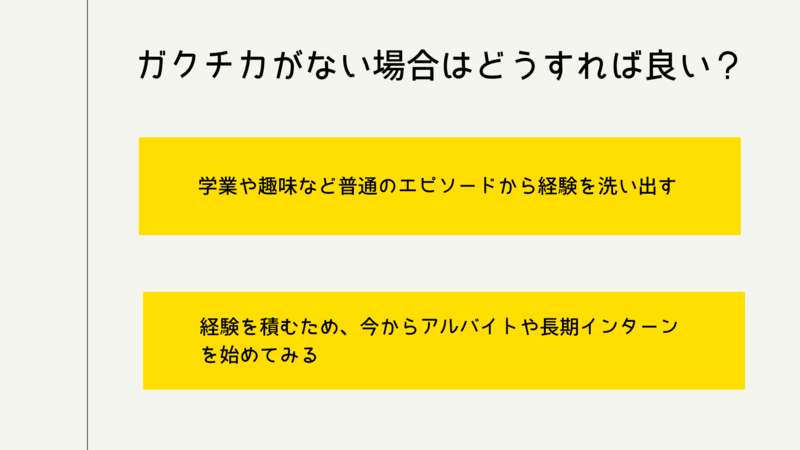

ガクチカがない場合はどうすれば良い?

「エピソードとしてアピールできそうな経験がない」と悩む就活生は多いのではないでしょうか。特にコロナの影響を大きく受けた近年の学生は、様々な行動が制限されていたため、その傾向が強いと思います。

「エピソードとしてアピールできそうな経験がない」と悩む就活生は多いのではないでしょうか。特にコロナの影響を大きく受けた近年の学生は、様々な行動が制限されていたため、その傾向が強いと思います。

そのような就活生のために、2点の解決策を紹介します。

- 学業や趣味など普通のエピソードから経験を洗い出す

- 経験を積むため、今からアルバイトや長期インターンを始めてみる

学業や趣味など普通のエピソードから洗い出す

「ガクチカの評価基準」でも解説した通り、ガクチカでは経験自体の見栄え・インパクトが大切なのではなく、就活生の人柄や価値観を伝えることが重要です。

そのため、インパクトが小さいエピソードや日常生活に関するエピソードであったとしても、表現を工夫すればガクチカに用いることが出来ます。

例えば「アルバイト先の店舗の売り上げを伸ばした」というアルバイト先でのエピソードや「新入生メンバーを増やすために宣伝に力を入れた」といったサークルでのエピソード、「〇〇の研究を行った」というゼミ・研究室でのエピソードでも構いません。

学業や趣味など、経験自体のインパクトは小さくてもそこから得た学びや自身の思いをしっかり伝えられれば、エントリーシート(ES)や面接ガクチカをアピール出来るはずです。

アルバイトや長期インターンを始めてみる

過去のエピソードを探してもどうしてもガクチカに出来そうなエピソードが見つからないという人には、今からアルバイトや長期インターンなど新しいことを始めるという方法が残っています。

まだインターンシップの選考や本選考まで比較的時間に余裕のある人にはおすすめの手法です。アルバイトに関しては単発や短期の求人もあるため、そのような場合は時間に余裕の無い人でも出来るかもしれません。

アルバイトや長期インターンであれば、スマートフォン1つで手軽に探すことができ、今からでもすぐに始めることが出来ます。

過去の「あまり自分を表現出来ないエピソード」をガクチカに用いるくらいなら、新しいことを始めてそこからガクチカを見つけることも1つの手です。

アルバイトや長期インターンであれば、数日~半年ほどの経験でガクチカとして書くエピソードは充分に見つかるでしょう。

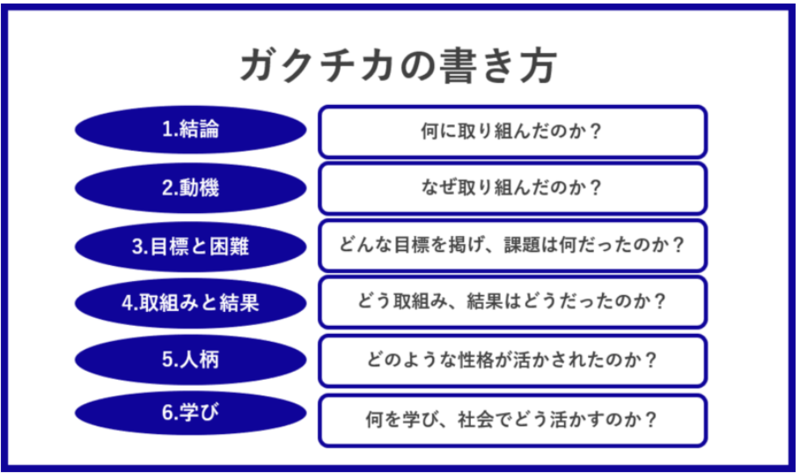

ガクチカの書き方

ガクチカと自己PRの違いが分かったところで、ここからはガクチカの書き方について簡単に紹介します。

ガクチカと自己PRの違いが分かったところで、ここからはガクチカの書き方について簡単に紹介します。

ガクチカのフレームワークは以下の通りです。この6ステップに当てはめれば、誰でも論理的で伝わりやすいガクチカを書くことが出来ると思います。

1.結論(何に取り組んだのか?)

2.動機(なぜ取り組んだのか?)

3.目標と困難(どんな目標を掲げ、課題は何だったのか?)

4.取組みと結果(どう取組み、結果はどうだったのか?)

5.人柄(どのような性格が活かされたのか?)

6.学び(何を学び、社会でどう活かすのか?)

なお本記事ではガクチカの書き方の詳細を解説しないため、ガクチカの書き方の各項目についてより詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-

【ガクチカ例文】エピソード別にESの書き方を解説

【ES例文12選】文字数別ガクチカの書き方を解説|100~200字/300字/400字/500字/600字/700字/800字

エピソード別ガクチカのES例文7選

ここからはエピソード別の大手企業内定者&選考通過者のエントリーシート(ES)例文を紹介します。「ガクチカの書き方に悩んでいる」「実際の例文を読んでみたい」という方はぜひご覧ください。

ここからはエピソード別の大手企業内定者&選考通過者のエントリーシート(ES)例文を紹介します。「ガクチカの書き方に悩んでいる」「実際の例文を読んでみたい」という方はぜひご覧ください。

ガクチカ例文(1)アルバイト

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

アルバイトを経験したことがある大学生は多いのではないでしょうか。多くの場合仕事が明確に与えられているため、アルバイトは比較的アピールしやすいエピソードです。

ガクチカでアルバイトをアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、アルバイトに関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(2)体育会系部活動

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

多くの場合、体育会系部活動に所属する部員は「大会で優勝」などの目標を掲げているのではないでしょうか。そのための努力の過程や結果が説明しやすいため、体育会系部活動出身の就活生にとっては書きやすいエピソードです。

ガクチカで体育会系部活動をアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、体育会系部活動に関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(3)サークル

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

サークルに所属している・していたという大学生は多いのではないでしょうか。とても身近な活動であるため、所属している・していた人にとっては書きやすいエピソードであると思います。

ガクチカでサークルをアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、サークルに関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(4)学業

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

これまでに一度も勉強をしたことが無いという大学生は恐らくいないのではないでしょうか。

「サークルや体育会系部活動に所属しておらず、アルバイトに関してもアピールできそうなエピソードが無い!」と感じている方が使いやすいのが学業のエピソードです。

ガクチカで学業をアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、学業に関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(5)長期インターンシップ

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

長期インターンをガクチカのエピソードとして用いる学生は多くは無いものの、一定数いるようです。実務経験がそのまま仕事に活かせる可能性もあるため、長期インターン経験者にとってはアピールしやすいエピソードです。

ガクチカで長期インターンをアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、長期インターンに関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(6)ゼミ・研究活動

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

特に理系学生で、研究に力を入れたという方は多いのではないでしょうか。

研究内容が志望企業・職種と関連する場合は、上記のES例文のように志望動機と直結させることができる他、目標・目的を明確に説明しやすいという特徴があります。

ガクチカでゼミ・研究をアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、ゼミ・研究に関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(7)趣味

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

「サークルや体育会系部活動に所属しておらず、アルバイトや学業に関してもアピールできそうなエピソードが無い!」と悩んでいる方は、趣味をガクチカのエピソードとして用いるのも1つの手法です。

余談ですがエントリーシート(ES)や面接では「ガクチカ」という項目ではなく「趣味」・「趣味・特技」を問われる場合もあります。そのため、ガクチカでは趣味の話をしない予定の方も、そのような質問の答えを考えておくと良いでしょう。

ガクチカで趣味をアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、趣味に関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカ例文(8)留学

このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。

また、会員(無料)の方は77622枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。

(無料会員登録はこちら)

留学を経験したことがある人にとってはアピールしやすいエピソードです。留学をガクチカのエピソードとして用いることで、行動力やコミュニケーション能力、語学力などをアピールすることができます。

ガクチカで留学をアピールする際の詳細なポイントを知りたい方や、留学に関する他の例文を見たいという方は以下の記事もご覧ください。

ガクチカに関するよくある質問に先輩がアンサー【unistyle独自取材】

今回はガクチカに関するよくある質問に対し、就活を終えた4年生のunistyleインターン生メンバーに取材を行い、回答をもらいました。まずはメンバーのプロフィールを紹介します。

今回はガクチカに関するよくある質問に対し、就活を終えた4年生のunistyleインターン生メンバーに取材を行い、回答をもらいました。まずはメンバーのプロフィールを紹介します。

- 学年:学部4年

- 文理:文系

- 内定先:メーカー業界

- 就活を始めた時期~就活が終わった時期:3年の4月~4年の6月

回答は全て個人の見解であるため、以下の回答の内容を実践すれば必ずしも企業の選考に100%通過できるとは限りません。

ガクチカはどのように探せばいいのでしょうか?

「自分の経験を振り返る→企業の求める人物像を把握する→自分の経験から共通項を探す」という流れで探すと見つかると思います。

まずは自己分析の一環として学生時代の経験を思い出し、熱心に取り組んできたことをいくつか探してみましょう。アピールしたい経験やエピソードが思いついたら、そのエピソードを通じて、採用担当者に知ってほしい人柄やキャラクターが伝えられるか考えます。次に、採用ホームページを読む・企業説明会に参加するなどして、企業の求める人物像を把握しましょう。

企業が求める人物像を把握したら、自分がアピールしたい内容と企業の求める人物像は本当に合っているかを考えます。自身の経験の中から、それらとの接点や共通項があるかを確認しましょう。

ガクチカは複数用意し、企業ごとに変えた方がいいのでしょうか?

結論は「どのような企業を受けるかによって変わるが、複数用意した方が安心」です。

まずは志望する業界・企業で求める人物像を把握しましょう。同じ業界内でも求める人物像は企業によって異なります。ガクチカでは自分が頑張ったことをアピールするのはもちろん、その企業に合ったエピソードを選ぶことも重要です。

そのため、求める人物像が明らかに異なる企業を複数受ける場合には、企業ごとに合ったガクチカ・人柄をアピールする必要があります。

余談ですが、ガクチカを1つしか用意していない場合、ESでガクチカを3つ書く設問に手間取ったり、面接で「2つ目のガクチカ」を聞かれて答えられないということも想像できます。

なので「絶対にこのガクチカ1本で就活をする」と決めている人も、念のため複数考えた方が無難かもしれません。

ガクチカにふさわしい・ふさわしくないエピソードを教えてください。

ふさわしいエピソード・ふさわしくないエピソードが存在するのは確かですが、自身の性格や人柄、特徴が表現されたエピソードがあれば、ある程度どんな経験もエピソードにすることができます。

ふさわしいエピソードの例

アルバイト、体育会系部活動、サークル、学生団体、学業、資格取得、ゼミ・研究活動、趣味、習い事、留学、長期インターン、ビジネスコンテスト、起業などもちろん、何もかもがOKというわけではありません。企業によって判断基準が異なるため一概には言えませんが、ふさわしくないエピソードも存在します。

世の中では段々と多様性が認められるようにはなってきましたが、それでも全員が下記のようなエピソードに偏見を持たず、好意的な反応を示してくれる訳ではないことを念頭に置いておきましょう。

ふさわしくないエピソードの例

飲酒、喫煙、ギャンブル、夜職、転売、迷惑行為、違法なアルバイト、嘘のエピソードなど

まとめ

本記事では、企業がガクチカを聞く理由・ガクチカの評価基準から経験・エピソード選びまでガクチカの基本的な情報を全て紹介しました。

本記事では、企業がガクチカを聞く理由・ガクチカの評価基準から経験・エピソード選びまでガクチカの基本的な情報を全て紹介しました。

ガクチカは、聞き方は違えどほぼ全ての企業の選考で聞かれる質問であり、避けては通ることができないものです。

本記事の内容を参考にし、ガクチカの基本的な部分を完璧に理解し、その後のES・面接対策に繋げていただければと思います。

1.そもそもガクチカって何?

2.ガクチカがない人の対処法

3.ガクチカの書き方を徹底解説

4.ガクチカの例文を紹介

(1)ガクチカでゼミ活動をアピールするには

(2)ガクチカでサークル活動をアピールするには

(3)ガクチカで留学経験をアピールするには

(4)ガクチカで長期インターンシップをアピールするには

(5)ガクチカでボランティアをアピールするには

(6)ガクチカで研究(研究室)をアピールするには【理系学生向け】

(7)ガクチカで体育会系部活動をアピールするには

(8)ガクチカで資格・TOEICをアピールするには

(9)ガクチカで趣味をアピールするには

(10)ガクチカでアルバイトをアピールするには

→ガクチカでカフェアルバイトをアピールするには

→ガクチカで塾講師アルバイトをアピールするには

→ガクチカで飲食店アルバイト(居酒屋・焼き肉・レストラン)をアピールするには

→ガクチカでカラオケアルバイトをアピールするには

5.面接でのガクチカ対策と頻出質問10選

.jpg?1506402965)