上位大学別人気業界ランキング|上位大学ではコンサルが商社を抜き志望業界1位に

26,818 views

最終更新日:2023年10月27日

.png?1576553313)

年の瀬も迫る12月になりました。早い人ですと既に外資系企業やベンチャー企業などから内々定を獲得しているかもしれません。

ですが、大多数の就活生はまだまだこれから3月以降の本選考を迎える方がほとんどだと思われます。

年末は、自己分析やテストセンターの準備など個人での活動が中心となり、周囲の学生の動向が掴みにくい時期ではないでしょうか。そこで、本記事ではunistyleに登録している学生のデータを用いて学生の志望業界の変化・大学別の志望業界を調査していきます。

周りの就活生がどのような業界を志望しているのか、ぜひ確認してみてください。

業界動向調査〜コンサル人気上昇・商社人気は変わらず〜

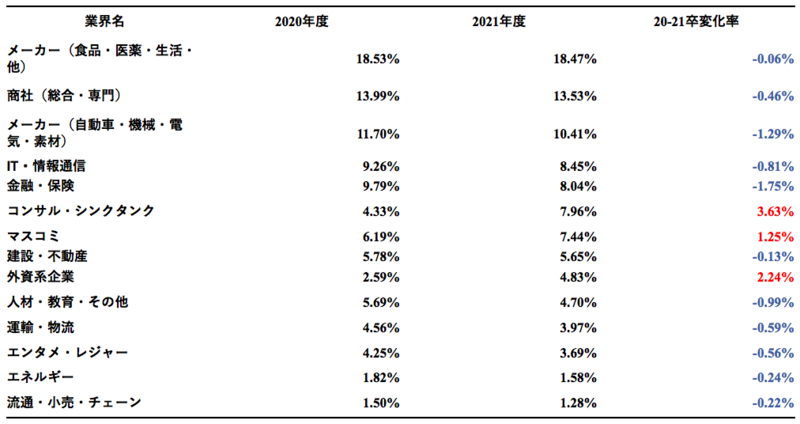

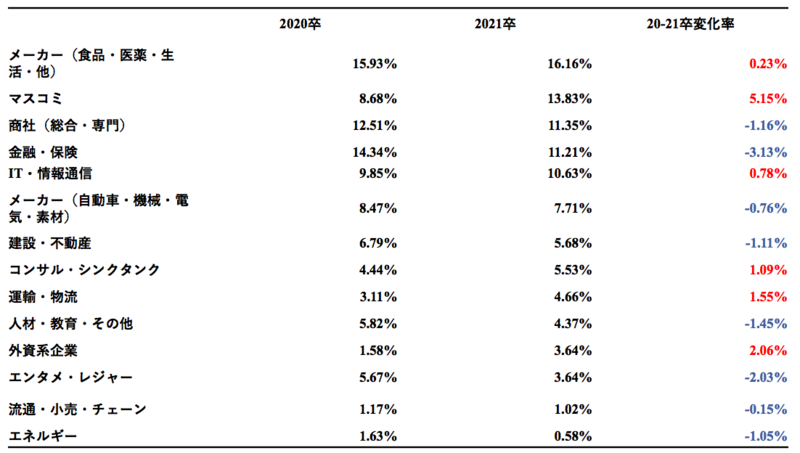

以下のグラフは20卒及び21卒の学生の希望業界のデータをまとめたものとなっています。

※上の図は、12/6時点でunistyleに登録している20卒・21卒の学生(20卒は有効回答数76,388人、21卒は有効回答数25,200人)をもとに、会員登録時に回答していただいた志望業界のデータを参考に作成されています

20卒・21卒共に食品・医療系メーカーの志望学生が最も多く、次いで商社志望の学生が多いことが分かります。20卒の学生は自動車・電気類のメーカーが2番目に多い志望業界でしたが、21卒の学生のデータと比較しても大きな開きがあるとは言えないでしょう。

また、若干ではありますがコンサル・シンクタンクの人気も21卒では上昇しています。後述しますが、東大・京大を始めとした上位大学でコンサルの人気が高まっており、その影響が反映された結果だと推測されます。

・大きな変化は20卒と比較すると見られない

・商社、メーカー(食品・医療)は変わらず高い人気を誇る

・コンサル、シンクタンクは上位学生からの人気が高まっている

大学別業界志望度調査〜上位大学でコンサル人気が急上昇〜

こちらでは業界志望度を大学別に見ていきます。本記事で取り扱う大学は次の学校になっています。

※unistyle登録時のデータであり、その後のユーザーの志望業界の変化は追えていない点

※2021卒は12/6時点のデータであり、2020卒は昨年度1年間のデータのためサンプル数に開きがある点

以上2点をご了承ください。

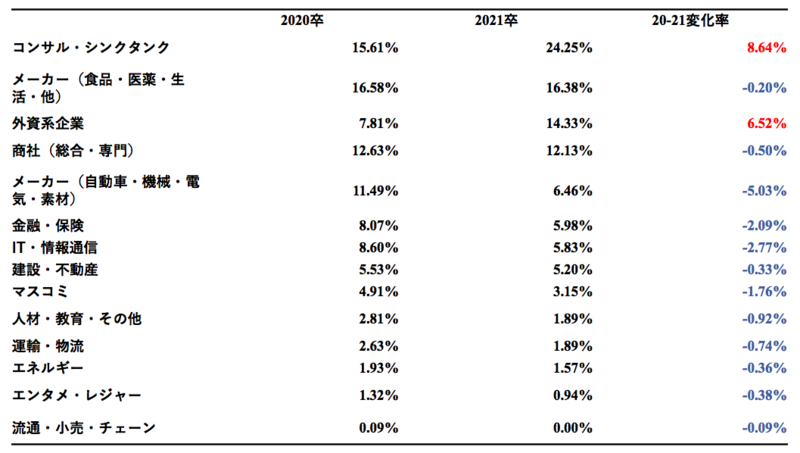

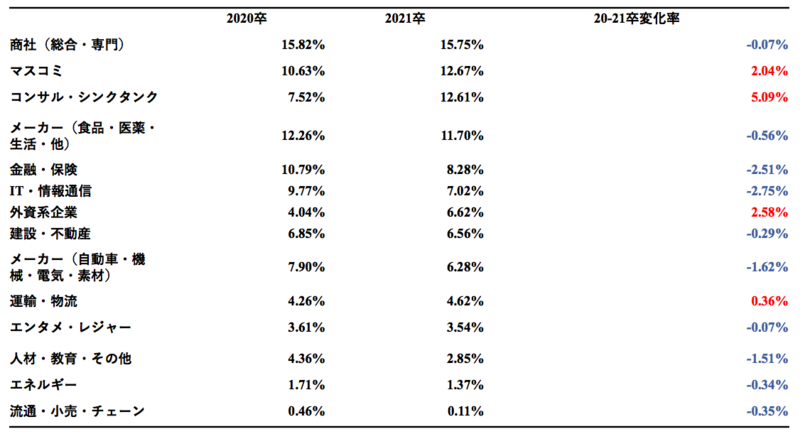

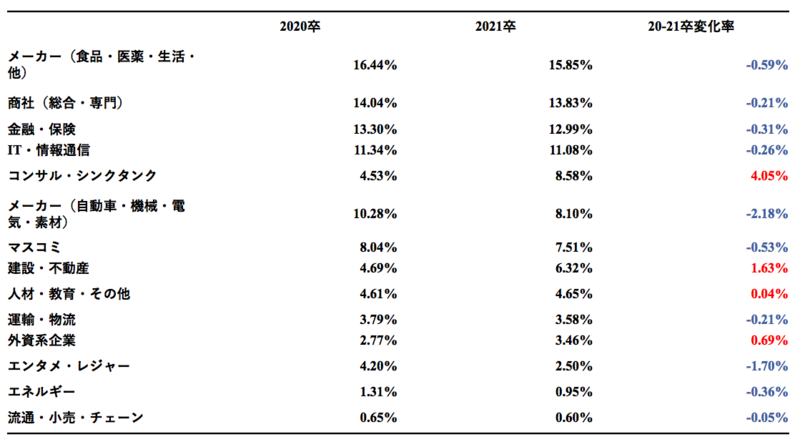

東京大学

※2020年度は1,140人、2021年度は640人の回答を元に作成

東京大学での大きな変化はコンサルと外資系企業の志望者の増加でしょう。事実、マッキンゼー・アンド・カンパニーをはじめとした、コンサルに就職する東大生の割合は事実増えているようです(参考:東大新聞オンライン)。

製造系メーカーで若干の数値の減少が見られますが、その他の業界ではあまり変化は見られません。

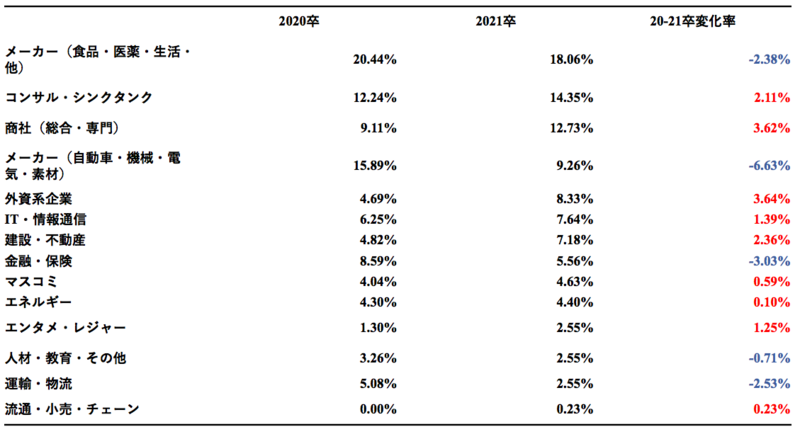

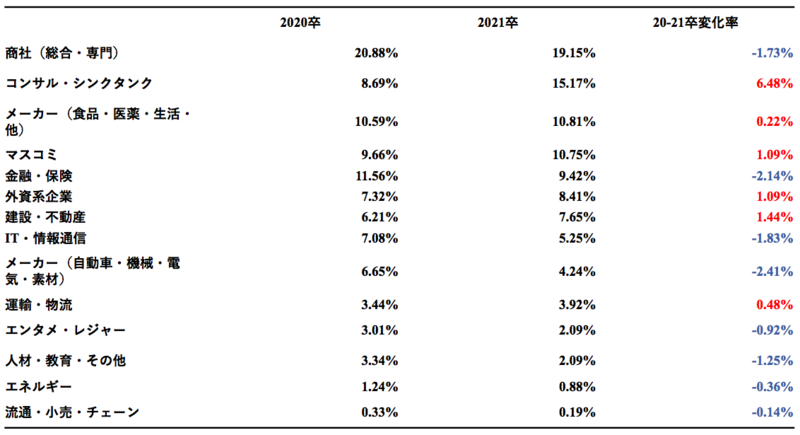

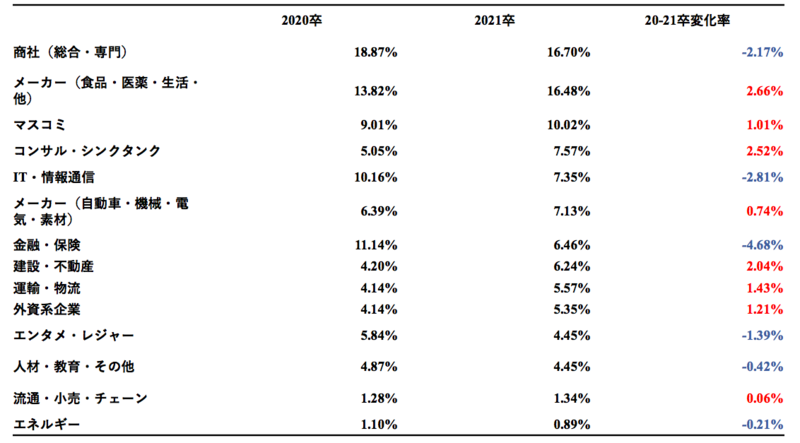

京都大学

※2020年度は768人、2021年度は441人の回答を元に作成

京大ではメーカー(食品・医薬系)、コンサル・シンクタンク、商社の志望度が変わらず高いです。東京大学ほどの伸びはありませんが、京大でもコンサルの人気は上昇しているように思われます。

製造系メーカー・金融の人気が若干減少していますが、それ以外は21卒も20卒と大きな変化は見られないと思われます。

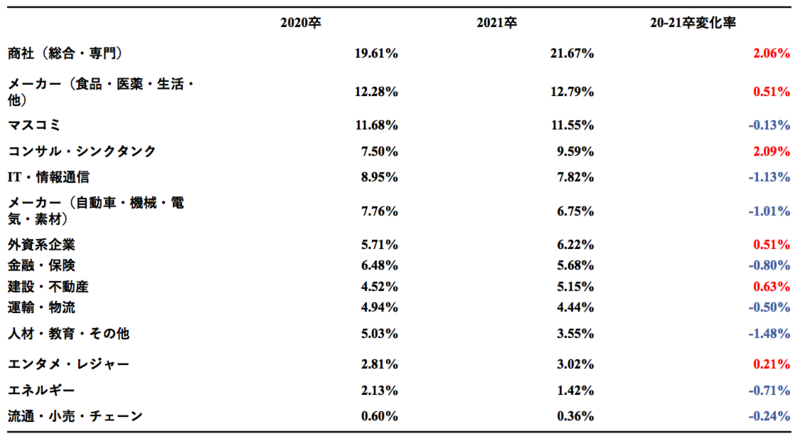

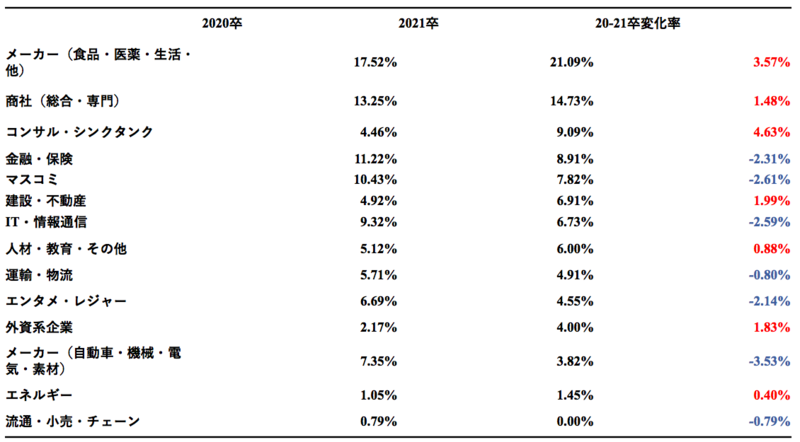

早稲田大学

※2020年度は3,738人、2021年度は1,784人の回答を元に作成

早稲田大学の特徴はマスコミ志望の学生の割合が高い点でしょう。マスコミの早稲田と言われるだけあり、他大学と比較しても高い人気を誇っています。

サンプル数に大きな開きがあるのが懸念点ではありますが、20卒と21卒の人気業界に大きな違いが見られないため、21卒の早稲田生も大きな違いは見られないでしょう。

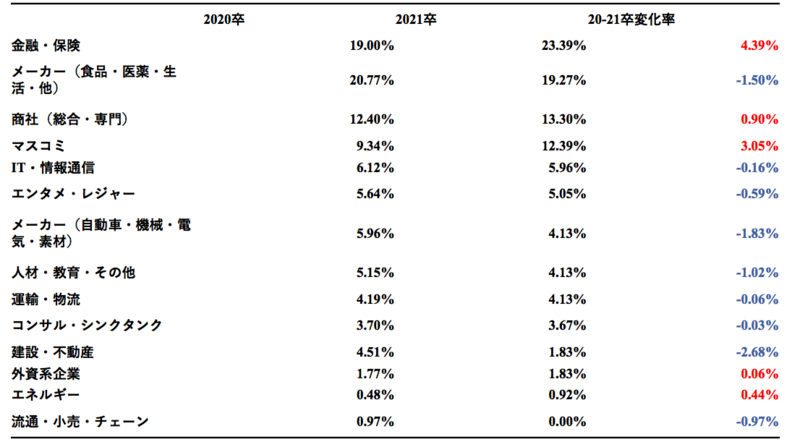

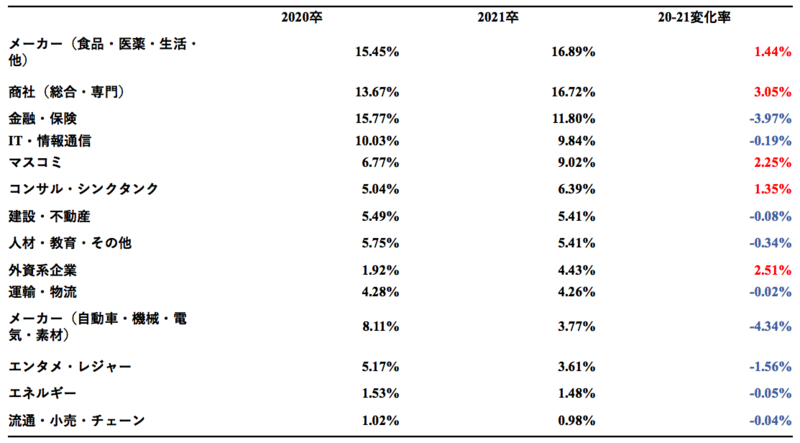

慶應義塾大学

※2020年度は2,993人、2021年度は1,590人の回答を元に作成

慶應でも東大と同様にコンサル人気が高まっているように見受けられます。マスコミの早稲田、金融の慶應といった話がよくされますが、早稲田のマスコミ人気と比較すると慶應での金融人気は5番手とあまり高くはありません。

コンサルの人気上昇とは反対に、慶應での金融人気は下がっていくかもしれません。

上智大学

※2020年度は1,173人、2021年度は563人の回答を元に作成

上智大学も他上位大学と同様、商社の志望度が高い結果になっています。また、若干ではありますがマスコミ関係の人気も高い結果になっています。

また、こちらのデータで見ると運輸・物流を志望する学生の割合はあまり高くありませんが、ここ2年ほどはアクセンチュア・全日本空輸・全日本空輸に就職する学生の割合が非常に高くなっています(参考:上智大学 刊行物・就職(内定先)資料)。

学習院大学

※2020年度は621人、2021年度は218人の回答を元に作成

学習院大学の特徴は金融・保険を志望する学生の割合が非常に高い点だと思われます。20卒と21卒のサンプル数に開きがあるのが懸念点ですが、学習院大学も大きな変化は見られません。

他上位大学と比較すると、人気が上昇中であるコンサル・シンクタンクの割合はあまり高くありません。

明治大学

※2020年度は2,451人、2021年度は839人の回答を元に作成

明治大学も同様にコンサルの人気が高まっていることが伺えます。商社人気は高いですが、他大学と比較するとずば抜けて人気というわけではなく、メーカー(食品・医薬など)・金融・情報通信と変わりません。

コンサルの人気上昇の傾向を踏まえると、21卒はメーカー(食品・医薬)・商社・金融・ITの4大人気業界と肩を並べるようになっていくのではとも思われます。

青山学院大学

※2020年度は1,643人、2021年度は449人の回答を元に作成

20卒-21卒と比較して全体的に大きな変化は見られません。商社・メーカー(食品・医薬など)が2大人気であり、次いでマスコミが上位に来ています。

また、他上位大学同様、青学でもコンサル業界の人気も高まってきている様にも伺えます。

立教大学

※2020年度は1,524人、2021年度は550人の回答を元に作成

20卒と比較すると、他上位大学と同様にコンサル人気が非常に高まっていることが伺えます。20年度のデータも踏まえると、立教大学ではメーカー(食品・医薬など)の人気が特に高い点が特徴と言えるでしょう。

回答サンプル数が足りないので断定はできませんが、20卒と比較すると21卒のメーカー(自動車・機械など)を志望する学生の割合は減少傾向なのかもしれません。

中央大学

※2020年度は1,566人、2021年度は610人の回答を元に作成

20卒と比較すると、金融・メーカー(自動車・機械など)の人気が落ちていることが伺えます。メーカー(食品・医薬など)・商社の2大人気は21卒でも変わらず、今後も上昇していくとい思われます。

余談になりますが、法曹界に強みを持つ中央大学なだけあり、法学部の卒業生(19卒)の公務従事者は22.3%と他学部よりも高い数値を示しています(中央大学 進路・就職データより)。

法政大学

※2020年度は1,959人、2021年度は687人の回答を元に作成

20卒と比較するとマスコミの人気度が高く、金融・保険の志望者が減少しているのが伺えます。特にマスコミ志望の学生の割合が急増しています。

他上位大学と比較すると、コンサル人気上昇の影響を仮に受けていたとしてもあまり全体の志望度は高くない印象を受けます。それ以外は20卒と比較して大きな変化はあまり見られません。

就職活動の段階別unistyleのオススメ記事

21卒の志望業界の変動の紹介は以上で終わります。ここからはunistyleに数多くある記事の中からぜひ読んでいただきたいテクニック・コラムを紹介します。

皆さんは既に内定を獲得している人やこれから就活を始めるといった人もいるかと思います。そこで今回は就活状況の段階ごとに別けておすすめ記事を紹介します。

ぜひ今のご自身に必要なテクニック・コラム記事をピックアップしてご一読していただけたらと思います。

・【就活を始める前に読んで欲しい】就職活動とは何か?なぜ働くのか?

・【26卒向け】日系大手志望者の就活スケジュール完全版!内定を得るために必要な9ステップとは

・就職活動における目標設定のススメ│社会人で後悔しないための考え方

・内定を得るまでのプロセスとは

・「やりたいことが分からない!」就活生へ

・「やりたいことがない」学生は、とりあえずブランド企業に入社すべき

@ES編

・ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-

・【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説

@業界研究編

・【最新版】業界研究のやり方やポイントをわかりやすく徹底解説

・【本選考対策完全版】商社・金融・コンサルなど各業界の業界研究からES・面接対策まで一挙解説

@面接編

・【就活の面接で忘れてはいけない!】面接で必ず聞かれる質問33問と回答例

・面接対策|正しい短所の決め方と企業に響く伝え方

@webテスト編

・【Webテスト対策】基礎知識やオススメの本・アプリ・分野別対策などを解説

・【SPI対策まとめ】これで完璧!初心者~上級者別SPIテストセンター対策を解説

@GD編

・「私がリーダーをやります!?」GDの現場にいる”クラッシャー”の傾向とその対策

・グループディスカッションの評価基準とは

@自己分析編

・簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-

・企業選びの軸(就活の軸)の定め方とES(エントリーシート)例文を紹介 -大手企業内定者の回答例13選-

・内定承諾先に悩む複数内定者に捧げる「意思決定マトリックス表」

・就活生のキャリア採用ページの活用法|キャリア選択に客観的な指標を加えるために

・キャリアにおける「鶏口牛後」〜あえて難易度が低い企業を選ぶという選択〜

・ 10年前は東電・シャープに入社した人は勝ち組だった

・銀行員の「転職」に見る、日系大企業の栄枯盛衰 ―ブラック・スワンを忘れるな―

・新入社員ながら個人部門トップセールス20位に入った銀行員の考え方

・銀行員1年目が考える「銀行内定者の配属(勤務希望地)はどうするべきか?」

・まず女性から攻略せよ!銀行員一年目の生きる道

・元社員が語る「楽天の営業」とは〜ブラックと言われる企業に勤めて〜(前編)

・半沢直樹なんていない!?現役銀行員が半沢直樹に共感できる点・できない点

さいごに

本記事では21卒の学生の皆さんの志望業界の動向や大学別の動向を紹介させていただきました。今回提示させていただいたデータはあくまで全体から見た指標に過ぎません。

「私の大学では商社・コンサルを受ける人が多いから私も受けなくちゃいけないのかな?」といった風に読み取るのではなく、あくまでこのような傾向なんだといった程度に読み取ってもらえば大丈夫です。

.png?1580711210)